9. Dezember 2024 bis 28. Februar 2025

In seiner Malerei sucht Tobias Herzz Hallbauer, der Landschaft als einer Erfahrung von Kontingenz nahe zu kommen, des schwer Fassbaren und letztlich der uns als Subjekt tragenden Erinnerung an Natur sowie deren Transformation. Die jeweils über Wochen und Monate entstandenen Arbeiten des Dresdner Künstlers öffnen sich in ihrer palimpsestartigen Genese als Chiffren der eigenen Befragung und geistigen Einfühlung.

Midissage am Sonntag ° 16. Februar 2025 ° ab 14 Uhr

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.

Weiterführende Links:

https://herzzart.wordpress.com/

Streifzüge zwischen Einfühlung und Ortlosigkeit

Gedanken zur Landschaftsmalerei Tobias Herzz Hallbauers

Essay von Katharina Arlt

In der Wortgeschichte der Landschaft steht im 12. Jahrhundert die althochdeutsche „lanscaf“ für einen größeren Siedlungsraum, der auch „die Gesamtheit der politisch handlungsfähigen Bewohner eines Landes […][und dessen] ständische Versammlung“ bezeichnet. Erst im 15. Jahrhundert wird die Landschaft als geographischer Begriff und somit als eine „naturräumliche Einheit” verstanden. In der bildenden Kunst ist es seither der malerisch dargestellte Naturausschnitt, den auch der niederländische Terminus „landschap” sowie die englische „landscape” im 16. Jahrhundert beschreiben. Parallel dazu entstehen in Frankreich und Italien die Malerausdrücke „paysage” und „paesaggio” – gewissermaßen als Sammelbegriffe für eine Vielzahl unterschiedlicher Landstriche.

Es ist ein langer Weg der Bildgattung der Landschaftsmalerei, vom Bildhintergrund, etwa in Heiligenbildern, zum autonomen Motiv, der erst im 16. Jahrhundert nördlich der Alpen und später in Italien seinen Anfang nahm. Doch die Landschaft in der bildenden Kunst entfernt sich zusehends vom Anspruch des kartografischen Interesses hin zum angeschauten Naturausschnitt. Sie ist vielmehr das Resultat des subjektiven Blicks des Betrachtenden auf eine Kombination aus Naturgegebenem und Menschenwerk, die sich auch auf die vollkommen denaturierte Kriegs- und Industrielandschaft übertragen lässt. Für den ästhetisch-philosophischen Landschaftsbegriff ist zudem entscheidend, dass diese integrative Leistung des Sehens von Landschaft eben nicht aus den reinen Gegenständen resultiert, die der Blick erfasst. Sondern vielmehr von der jeweils emotionalen und intellektuellen Gestimmtheit des Schauenden überlagert und vermittelt wird. Eine solche Zusammenschau aller Ebenen vermag wohl der von Georg Simmel als „Vereinheitlichungskraft der Seele” umschriebene Akt zu begreifen.

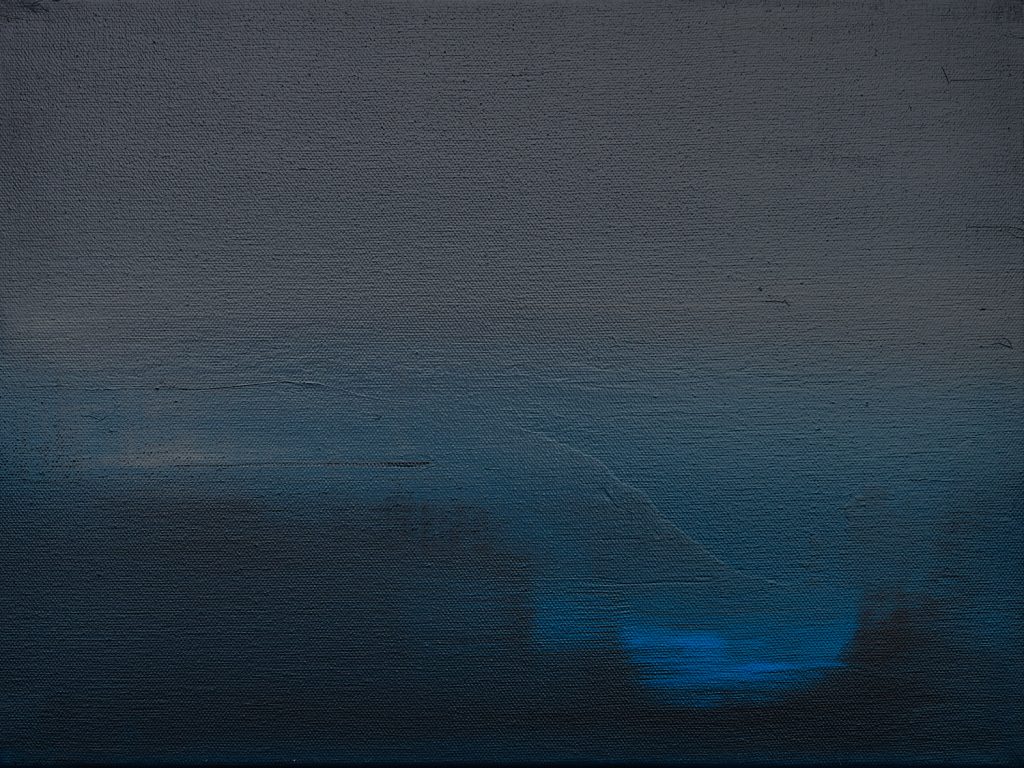

In derart holistischen Visionen der Landschaft bewegt sich auch die Malerei Tobias Herzz Hallbauers. In häufig klein- bis mittelformatigen Gemälden in Acryl auf Leinwand entstehen seine genuinen Komposite aus eigenem Erleben des In-der-Natur-Seins und autobiographischen Einlassungen, die seine Rezeption philosophischer, literarischer und kunsthistorischer Quellen einschließen. Der 1974 in Dresden geborene Künstler umkreist die Idee der Essenz einer Landschaft aus unterschiedlichen Perspektiven. Er hinterfragt, welcher visuellen Eindrücke es im Mindesten bedarf, um überhaupt die Suggestion einer Landschaft erlebbar zu machen. Welche Konstellation und welches Maß an objektiver Ausdrucksanmutung und subjektiver Bedeutungsprojektion führen zu jenem Gesamteindruck, dem Kern und der unerlässlichen Bestimmung einer ästhetischen (bildkünstlerisch reflektierten) Landschaftserfahrung?

2023 entwickelt er den Typus der paesaggi assoluti, die fern von jeglicher Ortsbestimmung, allein über die bildgebende, orientierungsstiftende Lokalfarbe die vage gegenständliche Assoziation einer „Wüste“ oder eines „Himmels“ evozieren. Fast feinmalerisch legt Herzz Hallbauer seine Kompositionen an. Kaum sichtbar sind Pinselfaktur oder Rakelduktus, die seinen „absoluten Landschaften“ zunehmend den Charakter wahrer Farbräume verleihen. Unzählige zarte Farblagen bilden die gerade noch erahnbaren Übergänge zwischen See, Horizontlinie und Wolkendecke. Ihre einzelnen Konturen und Binnengrenzen verschmelzen zusehends, sie diffundieren mehr und mehr ineinander, um doch keinesfalls als körperlose und raumindifferente Farbfelder zu enden. Mitunter wird das Kontinuum der häufig hochgesättigten Chromatik in diaphaner Schichtung mittels Farbabtragungen, über Ritzungen der Rakelkante, von den darunterliegenden dunklen Farbschichten unterminiert. Wir sehen, wie fragil und ephemer die Idee einer Landschaft sein kann. Jegliche Vermessung und rationale Beherrschung mittels linearer oder konstruierter Zentralperspektive wird auf ein Minimum reduziert oder entfällt vollkommen. Die Beschauer*innen verlieren die Gewissheit ihres Standortes, sind mithin vor ein oder in ein Irgendwo gestellt, ohne Orts- und Zeitgewissheit, einzig auf ihre empfindende Anschauung zurückgeworfen.

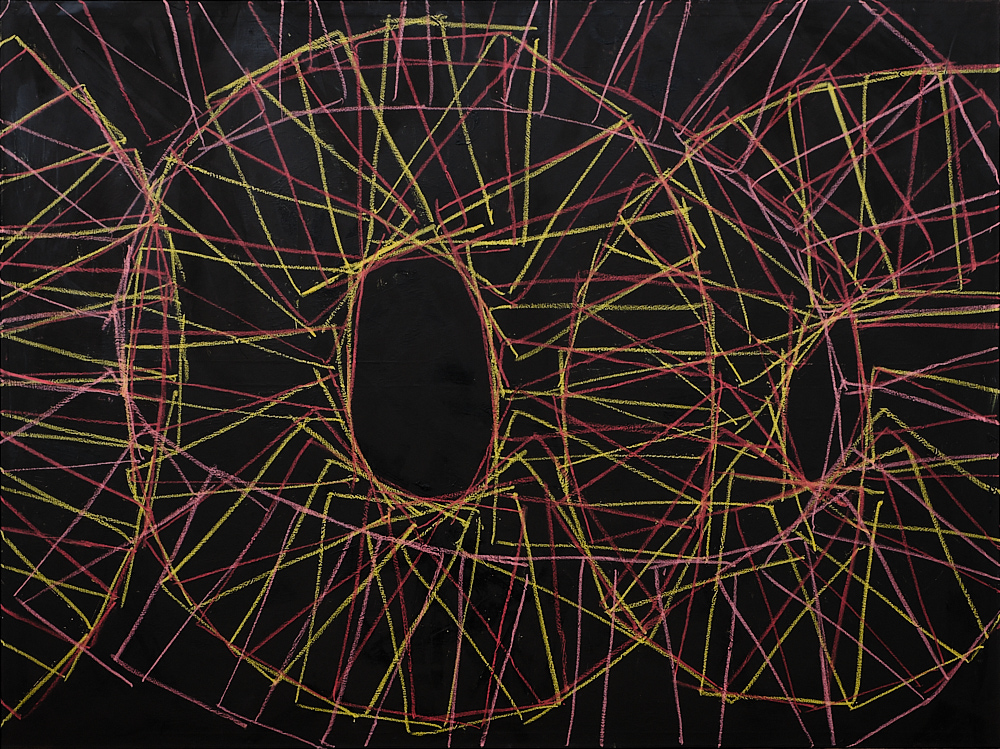

Die zaghaften Risse und Sprünge der paesaggi assoluti Herzz Hallbauers erfahren eine weitere Potenzierung in seiner Werkgruppe der Distorted Landscapes. Die zuvor noch vage Möglichkeit der attributiven Determination der Landschaft, als Gebilde einer Naturaus- oder -ansicht, gerät nun vollends ins Wanken. Die geschlossene und kontinuierliche Oberfläche der „Landschaften” klafft wie eine weite Öffnung in einem unergründlichen Tiefenraum in Grün, wenn sich die dünnen Wülste des zuvor gerakelten Weißtons in der Horizontalen zu einem Saum aus Spitzen und Tälern stauen, in dessen Mitte sich haarfeine, gewischte Spuren des Grüns als bewegte Ausfransungen abzeichnen, wie das Innere eines animalischen Schlundes. Die Landschaft verschlingt sich selbst. Oder sie taucht plötzlich wie unter einer Nebelbank hervor, um sich zugleich wieder unseren terminierenden Blicken zu entziehen. Dunkle, irreguläre Schlieren des Rakels überziehen, gleich einer eruptiven Masse, den blau-gelben Fond. Ahnungen von Visionen der Endzeit keimen im glimmenden Rotorange und trocken, hastig gerakelten Braunschwarz auf, lassen an eine von Glut und Rauch geschwängerte Atmosphäre denken, die die Sicht dystopisch verklärt. Bisweilen ist es jedoch einfach ein unaufgelöster, anamorphotischer Blick, der vor der transitorischen Sekunde der Verwandlung als entfunktionalisierter Moment angehalten scheint.

Amorphe Farbflächen und freie, offene Bahnen, weniger gestische, eher kontrollierte und doch intuitive Formulierungen beschreiben das maltechnische Vorgehen Tobias Herzz Hallbauers, dessen Arbeiten oft über lange Zeiträume entstehen. In strenger Wiedervorlage prüft und überdenkt er seine Kompositionen auch nach Jahren, um sie mitunter einer erneuten Überarbeitung oder vollkommenen Revision und Übermalung zu unterziehen. Die auf diese Weise entstandenen Palimpseste aus zahlreichen Farbschichten schaffen einen dichten Fond, auf dem der Künstler fast lasierend seine Landschaften wie zarte Häutungen anlegt. So entziffern wir in Übermalung (alchemistisch) allmählich ein unnahbares Bergpanorama, das sich wie eine Fata Morgana über dem dunkel dräuenden Bildgrund erhebt. Aus der Ferne gesehen, lastet ein schwerer Himmel in kaltem, grellen Türkis, mit Einfärbungen von Kobalt- und Maya-Blau, über einer grau-schwarz verhangenen Wolkenmauer, die den Horizont verbirgt. Davor taucht die violette Silhouette eines gigantischen Tafelbergs mit scharf umrissenem Plateau auf. Im Dämmer, der zwischen Abend und Nacht changierenden Lichtverhältnisse, identifizieren wir allmählich seine karstige Flanke, die sich als Auffaltung aus getreppten Rakelspuren offenbart. Wie ein transluzenter Schleier schwebt sie kaum substanzhaft zwischen unbewegten Wolkenformationen der entrückten Landschaft, ein eher Vorgestelltes als Seiendes. Vor ihr schweift das Auge in entgrenzter Leere und Weite zwischen flachen Bergmassiven umher. Auch sie erscheinen unermesslich in Dimension und Kubatur, als gelbviolette Schattenkonturen. Zwischen ihnen wabern goldene und eisgraue Nebel, die die verwaiste Landschaft wie Staubwolken nach einem Sturm durchziehen. Kein Wegenetz zeichnet sich ab, völliges Neuland, unerschlossenes Terrain, eines Entdeckers würdig.

In die rechte Partie des die Szenerie abschließenden Firmaments setzt Herzz Hallbauer einen waagerechten Pinselhieb in Gold, aus dessen Fläche er die römische Zahl „LXXXIII“ herausritzt. Wie eine chiffrierte Botschaft schwebt das schmale Band über der erhabenen Ödnis der fingierten Landschaft. Der summarische Blick mag eine vage ikonographische und chromatische Nähe zu Albrecht Altdorfers (um 1480 – 1538) Gemälde Alexanderschlacht assoziieren. Der Altmeister der Donauschule schuf die frühesten autonomen Landschaftsbilder nördlich der Alpen. Er gehörte zur ersten Generation der Maler, die die Landschaft zu einer eigenständigen Bildgattung erhoben. Seine epische, zwischen Landschaft und Historie changierende Darstellung der Alexanderschlacht entstand von 1528 bis 1529 im Auftrag von Herzog Wilhelm IV. von Bayern. Parallel zum eigentlichen Topos der antiken Kriegsszenerie, dem Sieg Alexanders des Großen über den Perserkönig Darius in der Schlacht bei Issos, gewinnt die seit der Hochrenaissance charakteristische Luftperspektive an Bedeutung, die in Altdorfers Bild um eine frühe wissenschaftlich-topografische Weltschau in der oberen Bildhälfte des Gemäldes ergänzt wird. Dem Auftraggeber bot sich der Blick auf eine Landkarte, auf der Sonne und Mond, Meere und Inseln, Berge und Flüsse den Betrachtenden wie auf einem Globus aus der Vogelperspektive zu Füßen liegen. In die Himmelssphäre am oberen Bildrand seines phantastischen Landschaftsuniversums setzt Altdorfer eine zwischen den Wolken frei schwebende Tafel, die im später latinisierten Widmungstext vom Sieg der kämpfenden Heerscharen und den gigantischen Opferzahlen der Verlierer kündet. Auch wenn Tobias Herzz Hallbauer in seiner Komposition keinesfalls die Botschaft des panegyrischen Kriegspanonramas von Altdorfer übernimmt, besteht eine ikonografische Allusion, die dessen Atmosphäre einer fiktiven, allumfassenden Stimmungslandschaft auf eigene Weise ergründet. Die Dechiffrierung der lateinischen Ziffer in der Himmelspartie führt zugleich zum literarischen Werk Herzz Hallbauers, genauer gesagt zu seinem im Entstehungsjahr des Gemäldes veröffentlichten Band 98 Telegramme. Darin skizziert er in Form fingierter, aphoristisch-assoziativer Fernschreiben-Notate die (innere) Reise eines Seefahrers zwischen Verzweiflung und Hoffnung auf dem Weg in eine ihm fremde, phantastische Welt. Die Identität der Adressaten seiner Nachrichten, dem Ton nach engste Vertraute, bleibt offen. Ob Zurückgebliebene oder Vorausgegangene, von ihnen erfahren wir nicht viel, ihre Antworten kennt allein der Sender der Botschaften. Vielleicht sind sie längst verloren, als sie das Telegramm „LXXXIII“ erreicht, jenes Motto der Arbeit Übermalung (alchemistisch):

Plane Aufstieg +++ der kleinere Gipfel, in nächsten Tagen

+++ Begleitung wahrscheinlich +++ Wetterprognose trüb,

aber kein Abbruch +++ Beginne das Gewünschte & löse

die Zunge +++ Gegen das Blei der Zeit +++ Der Himmel

steht uns bei +++ Seid sicher, bin es auch +++ i. L.