11. August bis 30. November 2025

Angeregt von der Plattenform oberirdischer Abdeckungen historischer, künstlich angelegter Wasserläufe, die einst Wasserkraft für den Bergbau nutzbar machten, abstrahiert Jana Morgenstern in ihren seriellen Variationen des Motivs, das als Fährte der Erinnerung, Markierung von Zeit, aber auch als autopoietische Spur der Werkgenese selbst sichtbar wird. Hierbei schöpft sie das Potenzial der zwischen Zeichnung, Malerei und Druck oszillierenden Technik der Monotypie virtuos aus.

Website der Künstlerin: www.jana-morgenstern.de

Begleitende Events

DCA~OPEN Galerierundgang

Freitag ° 29. August 2025 ° 18 – 22 Uhr

p66.gallery ° Plattleite 66 ° 01324 Dresden

Midissage

Samstag ° 18. Oktober 2025 ° 14 – 18 Uhr

p66.gallery ° Plattleite 66 ° 01324 Dresden

Sedimente der Erinnerung

Zur Werkgruppe „Kunstgraben“ von Jana Morgenstern

Essay von Katharina Arlt

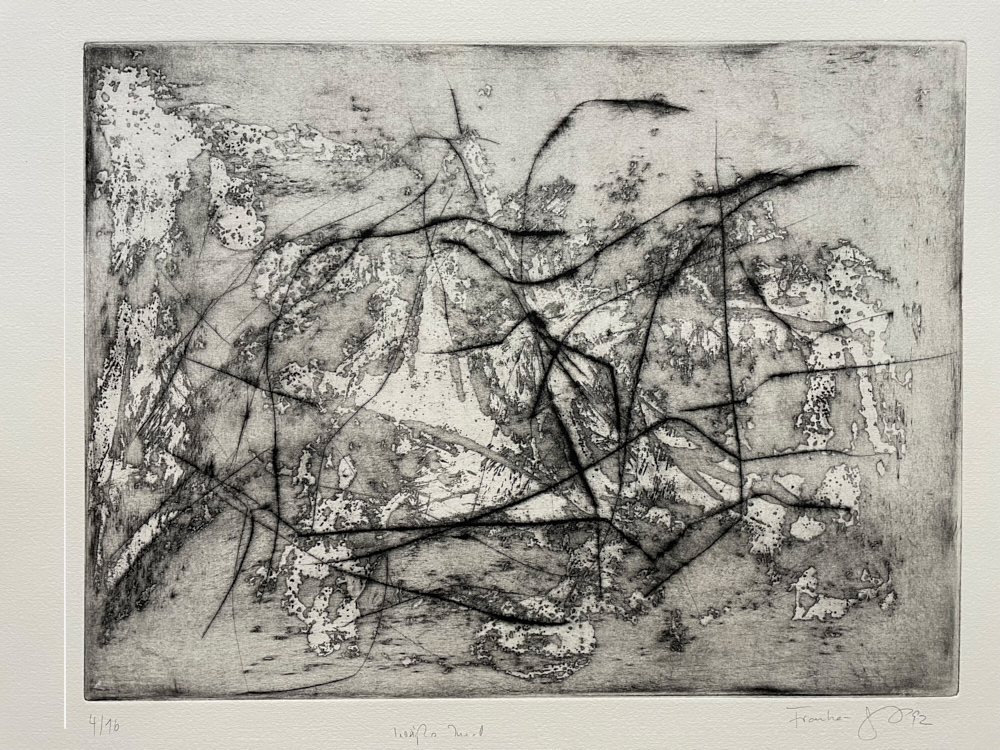

Ausgehend von konkreten Beobachtungen natürlicher Gegebenheiten, wie der Grundfläche eines Steins, oder dem Verlauf eines kulturlandschaftlichen Wegenetzes, entwickelt Jana Morgenstern eine Bildsprache, die das Sichtbare in grafische Liniengefüge und chromatisch vielschichtige Flächen transformiert. Dabei steht weniger das konkrete Objekt selbst als vielmehr dessen innere Ordnung, Tektonik oder sein Assoziationspotential im Zentrum des künstlerischen Interesses.

Ein handtellergroßer, matt-dunkelgrauer Stein, wie man ihn in der Region Freiberg findet, wird so zum Impulsgeber für ihre seit 2022 entstandene Werkgruppe „Kunstgraben“. Die rektanguläre, auffallend konzise Kontur des Steins umschreibt beinahe den Umriss eines schmalen Trapezes und weckt Kindheitserinnerungen der Künstlerin an Wanderungen entlang eines im 17. Jahrhundert angelegten Wasselaufs im mittleren Erzgebirge. Dieses ursprünglich offene, weit verzweigte und ingenieurtechnisch präzise konstruierte Grabensystem diente bis ins 18. Jahrhundert der gezielten Wasserzufuhr für den Freiberger Silberbergbau. In einer Zeit, in der mechanische, ortsunabhängige Technologien noch nicht verfügbar waren, zählte die reine Wasserkraft zu den zentralen Energiequellen des Montanwesens: Sie trieb sogenannte Wasserkünste zur Entwässerung der Schächte, Pochwerke zur Erzzerkleinerung und Fahrkünste zur Förderung von Material und Menschen aus der Tiefe an. Das überregionale Netz von Kunstgräben, Teichen und Röschen (Rinnen zur Wasserableitung im Stollen) bildete somit das pulsierende Rückgrat eines vormodernen Energiesystems im Erzgebirge.

Der Jana Morgenstern vertraute Kunstgraben verläuft noch heute entlang der historischen Stauanlage des Dörnthaler Teiches bei Olbernhau im mittleren Erzgebirgskreis, der ihn mit Wasser speist und wiederum selbst von natürlichen Quellen versorgt wird. Der einstige Zuleitungsgraben, der das Wasser aus der Gemarkung Dörnthal abführte, um es weiter bergab ins Freiberger Revier zu transportieren, wurde im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts in das System der Roh-, Trink- und Brauchwasserversorgung für die Regionen Dresden und Chemnitz integriert.

Seither schloss man die einst offene, mit Feld- und Bruchsteinen ausgemauerte Grabenanlage, deren Verlauf nun überwiegend anhand der oberirdischen, langrechteckigen Betonplatten ablesbar ist. Die Formanalogie des eingangs geschilderten Fundsteins, mit der im Bildgedächtnis der Künstlerin verankerten Geometrie der Betonabdeckungen, fungiert gewissermaßen als materieller Erinnerungsauslöser einer durchaus unvermittelt einsetzenden Rückbindung an frühe Kindheitserfahrungen – insbesondere an die vertraute Topografie der Kunstgrabenlandschaft und überlieferte Erinnerungen an die Arbeits- und Lebenswelt ihrer Familie im Erzgebirge. Die langrechteckige Grundfläche des quaderförmigen Steins, genauer seine markante Kontur, wurde zur Ausgangsform von Jana Morgensterns künstlerischer Abstraktion.

In einem prozesshaften Akt der Übertragung vergrößerte sie diese Silhouette allmählich maßstäblich und überführte sie in eine Schablonenform, die sie im druckgrafischen Verfahren der Monotypie und der Kreidezeichnung einsetzt.

Bereits während der Covid-19-Pandemie begann Morgensterns Auseinandersetzung mit dem Medium der Monotypie, das ihrem Prozess der Bildgenerierung des intuitiv-experimentellen und unmittelbar spielerischen Arbeitens besonders entgegenkommt. Überdies bot das Verfahren während jener Phase regulierter sozialer Interaktion und physischer Distanzierung die Möglichkeit des autonomen Arbeitens, jenseits von Infrastrukturen der druckgrafischen Werkstätten. Im Jahr 2020 entstand die Werkgruppe „Wege“, für die die Künstlerin Schablonen auf Grundlage von Landkarten des Waldgebietes der Dresdner Heide anfertigte, welche ihre eigenen, während des ersten Lockdowns zurückgelegten Wegstrecken dokumentieren. Die Darstellung der fast ornamental wirkenden Bewegungsverläufe macht das persönliche Wegenetz sichtbar und reflektiert eine Erfahrung, die durch verstärkte Konzentration auf die Sichtbarmachung von Zeit und Entfernung innerhalb des eigenen Lebenszyklus gekennzeichnet ist.

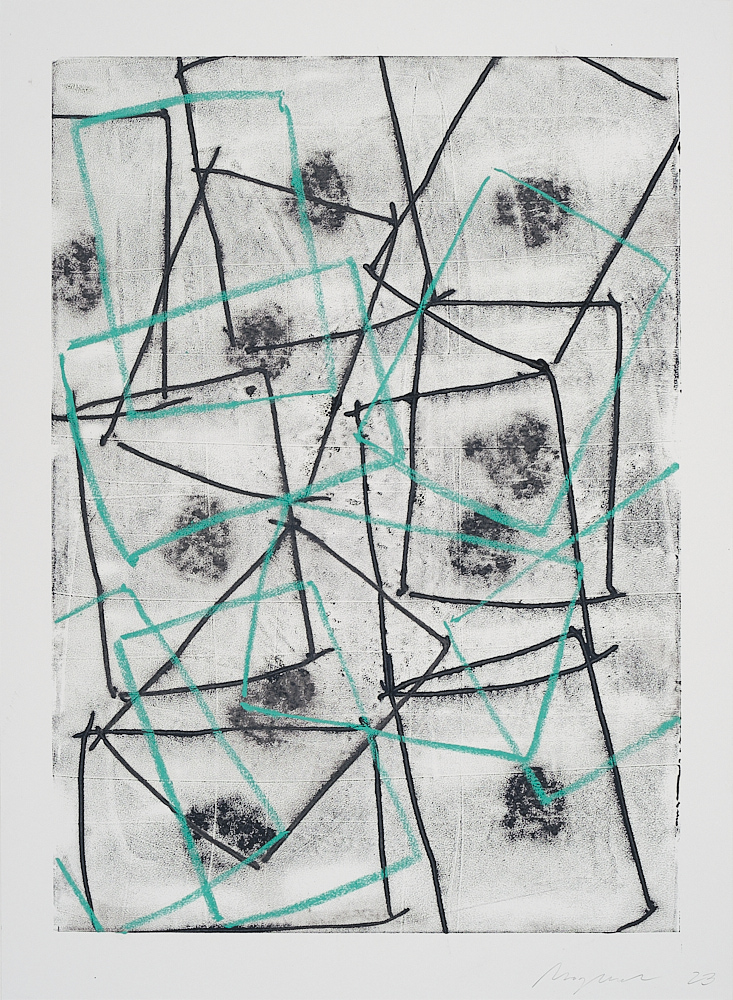

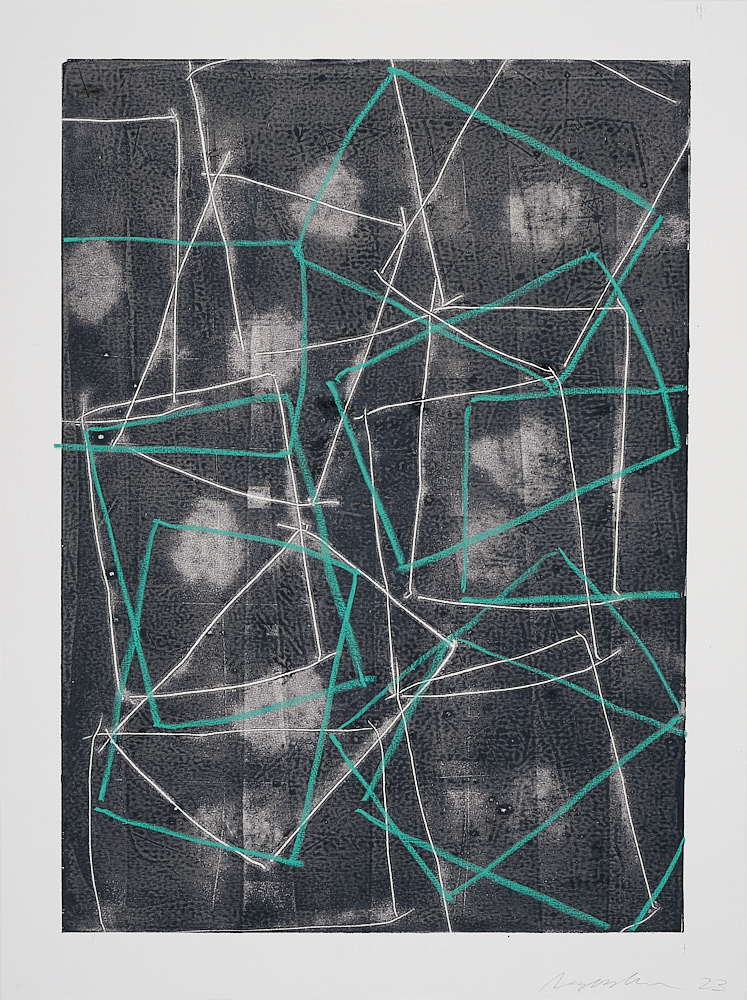

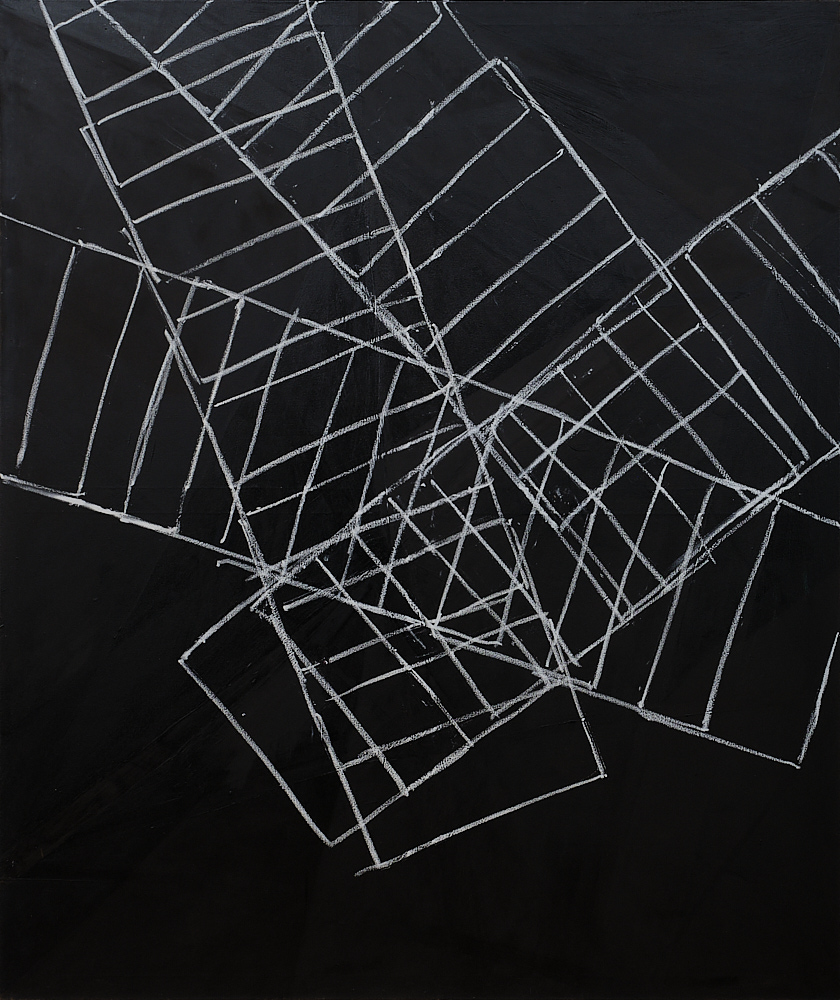

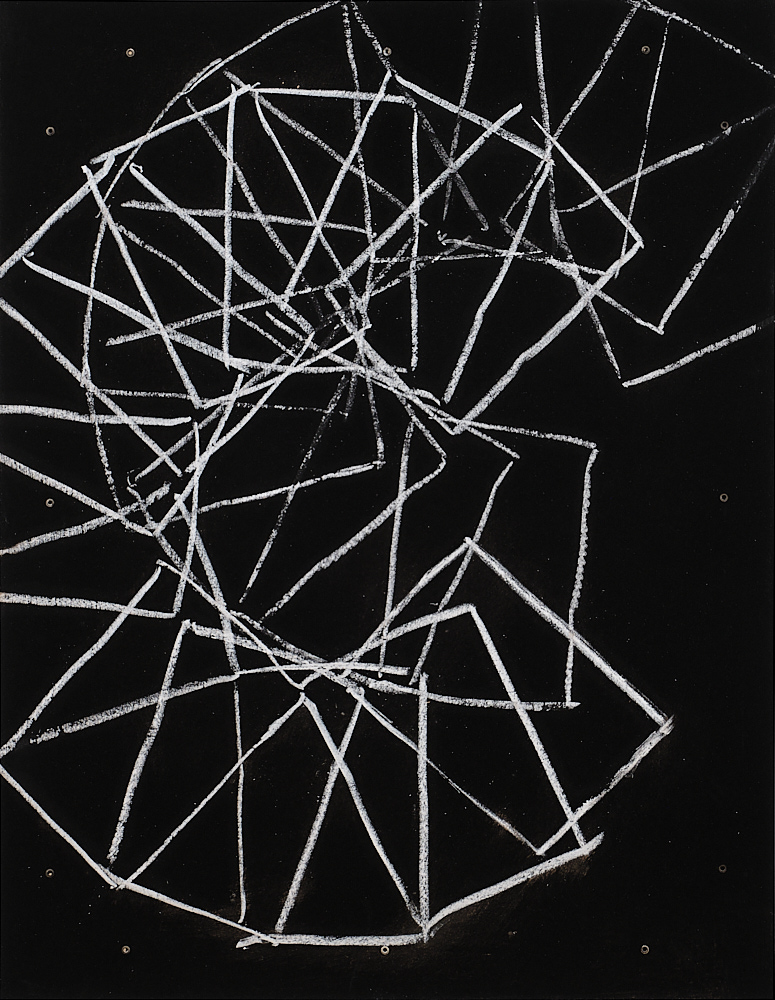

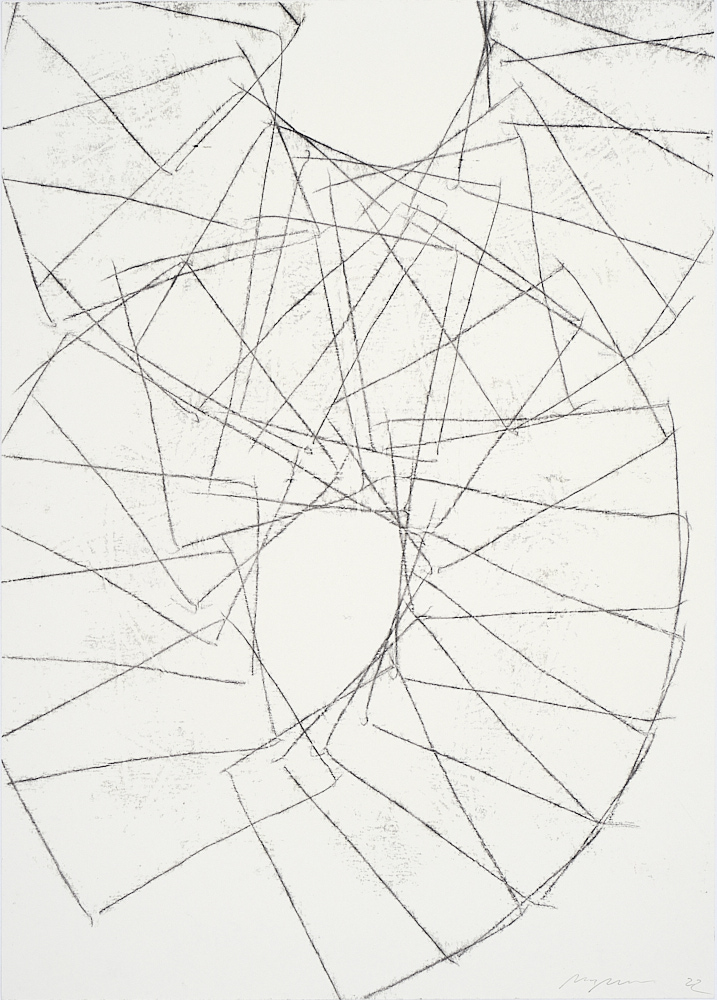

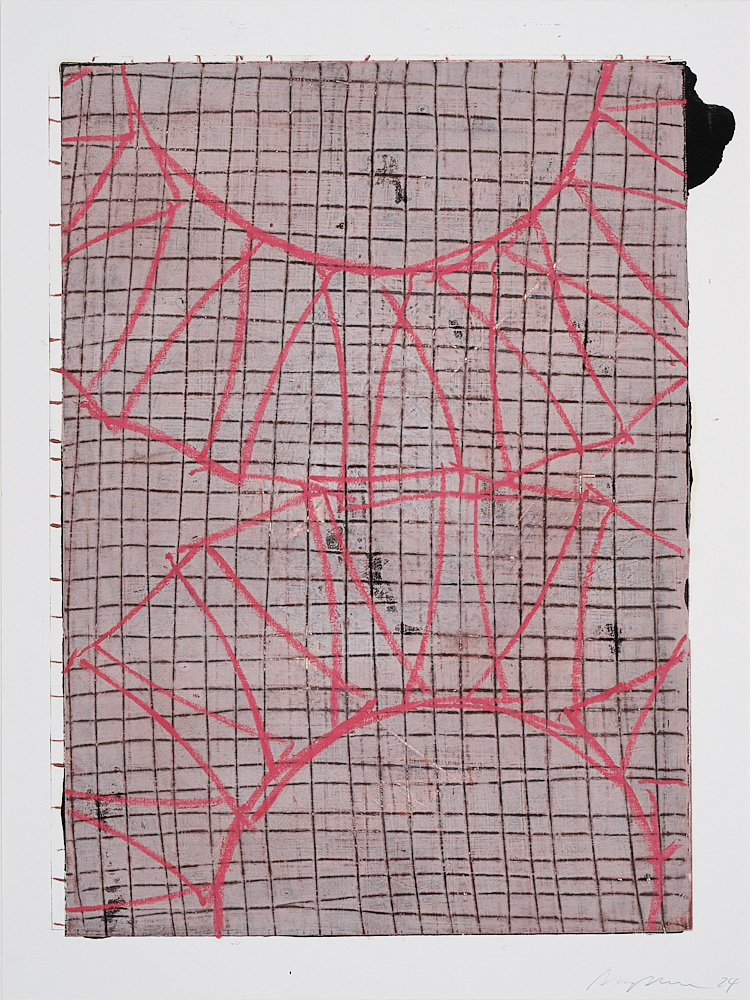

Auch bei ihrer 2022 entwickelten Serie „Kunstgraben“ kommt Jana Morgenstern auf das Prinzip der übertragenen Monotypien (traced monotypes) zurück. Den Druckstock bildet hier als nichtsaugendes Material eine Glasplatte. Diese wird zunächst mit Druckerfarbe eingewalzt, wobei die Künstlerin die Textur und hohe Viskosität von Ölfarbe bevorzugt. Anschließend legt sie ein Blatt Papier auf den eingefärbten Druckstock und umrundet von der Rückseite mit einem spitz zulaufenden Instrument, wie dem Stiel eines Pinsels, die Konturen der zuvor auf dem Papier platzierten Schablone, ganz im Sinne eines reliefartigen Blinddrucks. Bei diesem ersten Abzug wird der Papierbogen entsprechend punktuell auf dem Druckstock fixiert. Die Farbabgabe, der eigentliche Druck, findet ausschließlich an den von der Künstlerin festgesetzten, bildgebenden Stellen statt. Es sind die grafischen Konturen entlang der Schablone und das diffuse Oval des mittig angebrachten Griffstücks derselben, die im Abzug sichtbar werden. Charakteristisch für das Druckbild ist der weiche, körnige Strich von malerisch toniger Wirkung, der an eine Weichgrundradierung (vernis mou) erinnert. Dieser erste Abzug der Künstlerin zeichnet sich entsprechend durch eine reduzierte Bildgebung aus, was daraus resultiert, dass Morgenstern ohne eine Druckerpresse und weitestgehend ohne manuelles Anreiben oder Aufpressen des Blattes arbeitet, also nur dort fragilen Kontakt mit der Ölfarbe zulässt, wo sie einen unmittelbaren Druck mittels Schablone oder Zeicheninstrument ausübt. Alle anderen Partien bleiben weitgehend unbezeichnet. Erst im zweiten Abzug, der von der gleichen Platte erfolgt, verwendet Morgenstern für die Übertragung des Motivs mitunter einen Handroller in Form einer Gummiwalze, der ihr anstelle einer Druckerpresse eine finale gleichmäßige Druckausübung ermöglicht und ein regelmäßiges Gesamtbild erlaubt. Das Motiv des zweiten Abzugs entsteht ohne Zuhilfenahme einer Schablone, allein auf Grundlage der auf der Platte zurückbleibenden Farbreste des ersten Abzugs. Dadurch entwickelt sich ein blasseres, aber flächigeres Bild. Die zuvor aufgenommenen Linienzeichnungen treten nun auf Platte und Papier als Leerstellen in Erscheinung, im Sinne einer invertierten Bildwirkung des ersten Abzugs, während alle anderen zuvor unbedruckten Flächen sich als dunkle Gründe zeigen. Der zweite Abzug wirkt somit wie das Druckbild eines fotografischen Negativs des ersten. Der Effekt von Positiv und Negativ wird insbesondere bei der Parallelmontage beider Abzüge von ein- und derselben Platte deutlich: Bild und Gegenbild treten in ein spannungsvolles Verhältnis.

Im Werkprozess kann die Künstlerin ihr Motiv ohne besondere Vorkehrungen, gewissermaßen zeichnerisch, auf der Rückseite des Blattes herausarbeiten. Proben und Versuche sind Teil der Entstehung einer Arbeit. Der zeitliche Rahmen ist vorgegeben durch die zu vermeidende Eintrocknung der Druckfarbe, der sich über die Wahl der langsam trocknenden Ölfarbe entsprechend verlängert. Das Medium der Monotypie ermöglicht ein direktes Vorgehen, sodass insbesondere Morgensterns rascher Duktus der Strichführung sichtbar wird. Besonders deutlich ist dies an den unverbundenen Eckpartien des Steinmotivs, da die Künstlerin beim Umfahren der Schablonenkontur in schnellen, gestischen Bewegungen arbeitend, bewusst auf eine vollständige Ausfüllung der Kanten verzichtet, sodass die jeweilige geometrische Form eine gewisse Flüchtigkeit und Offenheit bewahrt.

Der Fokus liegt nicht allein auf dem Moment der Ausführung, dem künstlerischen Akt des Zeichnens, sondern ebenso auf den Folgen für den Abdruck, der immer auch eine Komponente des Unvorhersehbaren und des Zufalls birgt. Vor allem für Morgensterns vielfarbige Blätter spielt die Antizipation des Resultats eine wesentliche Rolle. Denn im wiederholten Überdrucken einzelner Farb- und Motivlagen auf einem einzigen Blatt muss die Künstlerin auf ein passgenaues Anlegen ihres Druckbogens achten, damit etwa die im graphisch-subtraktiven Vorgang freigelegte Struktur einer heller angelegten Passage unter einer dunkleren, darüberliegenden Farblage hervorzuschimmern beginnt. Aus ihren Palimpsesten von bis zu fünf Farbschichten auf einem Blatt entsteht eine visuelle Tiefe, die weniger auf Abgrenzung als auf Durchlässigkeit zielt: häufig sind es chromatisch subtile, mehrfarbige Ebenen in kühlen, leicht bläulich bis violetten Untertönen, die durch einen Schleier aus Grau hindurchdringen. Der mit zunehmendem Abdruck von einer Platte allmählich schwächer werdende und diffuse Farbfilm erzeugt diaphane Farbfelder und schwebende Ränder, die bei erneutem Überdrucktwerden mit anderen Farbschichten wolkige Texturen und Cluster ausbilden.

Auch der selbstreflexive Einsatz des Materials spielt eine wichtige Rolle. Wenn Jana Morgenstern etwa ihre Druckplatte mit einer sehr pastosen Schicht Ölfarbe versieht, tritt nach dem Andruck beim Abziehen des Papiers, durch die Zähigkeit der Druckfarbe, vor allem in den Flächenarealen des Motivs eine feingliedrige Äderung und Fadenbildung zutage. Durch das nicht ganz deckende, streifenweise Bewalzen der Druckplatte entstehen zudem minimale Lücken, feine, unbedruckte Lichtkanten, dort, wo sich die Bahnen des Farbauftrags mit der Walze nicht exakt überlagern. Diese kaum wahrnehmbaren, aber bewusst in Kauf genommenen Partien verleihen der Fläche eine vibrierende Netzstruktur und betonen die physische Spur des Arbeitsprozesses. Auch Knötchenbildungen durch höhere Pigmentansammlungen, Stauungen und Quetschungen der viskosen Farbe bilden reizvolle Strukturen, die die Künstlerin in ihrer autopoietischen Prozesshaftigkeit und Aleatorik zulässt oder gar selbst bewusst herbeizuführen sucht.

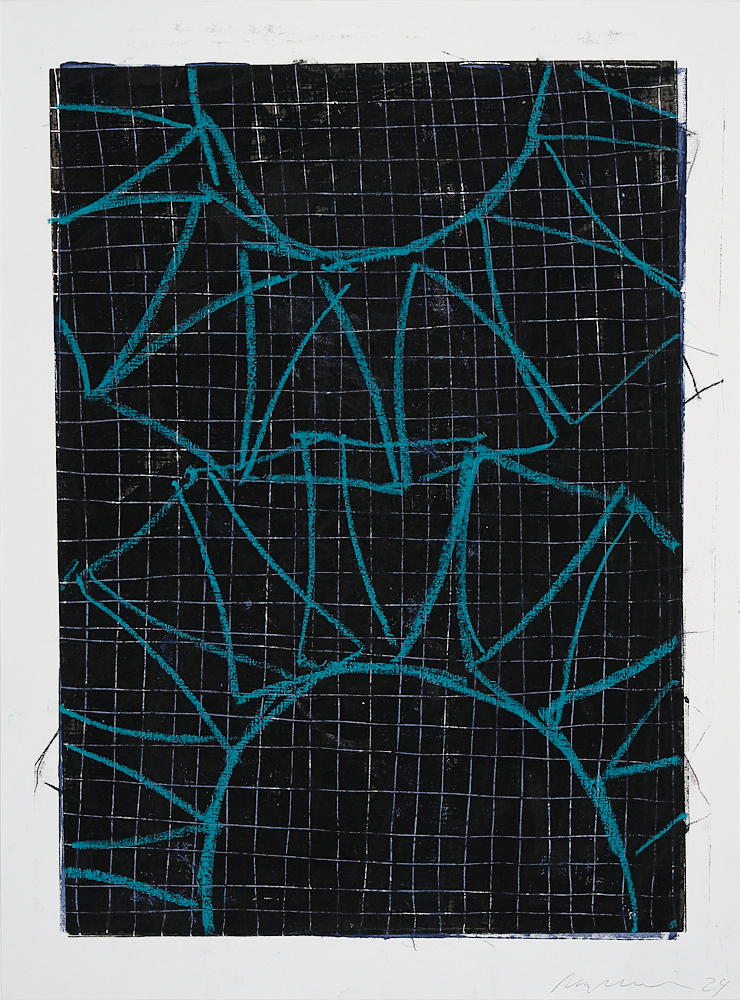

Oftmals entwickeln sich ihre Blätter über einen längeren Zeitraum von Tagen und Monaten. Der Trocknungsprozess der Farbe, aber auch die schichtenweise Überarbeitung verworfener Blätter fordern Zeit und Reflexionsabstand. Jana Morgenstern fügt im Verlauf ihrer Werkreihe, die sie über die Jahre bis 2025 fortsetzt, der anfänglichen Schablonenkonturierung weitere freie Graphismen und Raster hinzu. Überdies beginnt sie ihre Monotypien zeichnerisch mit Ölpastellkreide zu überarbeiten. Durch den weichen und körnigen Farbauftrag sowie die erneute Verwendung der Motivschablone sind sie mitunter kaum vom Druckbild der Monotypie selbst zu unterscheiden. Morgenstern wählt für ihre Zeichnungen leuchtende, pigmentintensive und gesättigte Töne in Zinnoberrot, Chromgelb, Türkisblau und Malachitgrün, die sich fast schwebend vor den matten und geringgesättigten Fonds der Monotypien in Taubengrau, Aschrosa und Grauviolett abheben. Dabei löst die Künstlerin sich häufiger von ihren anfangs harmonischen Rhythmisierungen der linearen Rechteckformationen zugunsten dezentraler und überlagernder Anordnungen. Die nur durch Konturen angedeuteten, fluktuierenden Geviertsysteme verhalten sich bisweilen zueinander wie fragile, instabile oder gar kippende Gefüge inmitten eines von Lichtkanten und Rissen durchzogenen, samtigen Farbbetts des flächigen Bildgrunds – ponderierend zwischen Anspannung und entropischer Gelöstheit, als hielte das System sich nur noch durch seinen Zerfall in Balance.

Parallel entwickelt Jana Morgenstern zeichnerische Überarbeitungen in Pastell auf Ölmalerei. Den Malgrund bilden eigene, der Revision unterzogene, frühere Gemälde der Künstlerin in Öl auf Leinwand. In zahlreichen monochromen Malschichten in Öl und Tusche überformt sie den einst gestalteten Bildgrund. Dies geschieht zugunsten einer Opazität eines einzigen Farbtons, bei der die Bildoberfläche dennoch von einer latenten, gestischen Pinselfaktur geprägt ist, gleichwohl Spuren unterschiedlicher Trocknungsgrade, minimale Glanzunterschiede und Mikroreliefs der Farbe bewahrt werden. Das frühere Motiv verschwindet somit vollständig unter der neuen Malschicht. Mithin gewinnt der Fond der Übermalung eine optische Mehrdimensionaliät nicht durch Farbtonunterschiede, sondern primär durch die Lichtmodulation auf der Oberfläche. Vor allem im Überarbeiten älterer Werke verdichtet sich erneut die selbstreferenzielle Spurensicherung der Künstlerin, ihr visuelles Nachdenken über Zeit, Veränderung und die eigene künstlerische Identität. Auf jenen vorbereiteten, dunklen Malgründen entwickelt Jana Morgenstern Ölpastellkreidezeichnungen in hell leuchtender Chromatik. Wiederum nutzt sie die eingangs geschilderte Motivschablone des vergrößerten Steinumrisses. Durch das wiederholte Umfahren der Schablone mit Kreide, jeweils in leichtem Winkelversatz um einen gedachten Mittelpunkt rotierend verschoben, entsteht eine verdichtete Linienstruktur, die sich allmählich zu einem ovalen, nahezu kreisförmigen Gebilde auswölbt. Die Überlagerungen der Rechteckkonturen verdichten sich am äußeren Rand zu einem länglichen Ring, während im Zentrum, dort wo keine Linien mehr ansetzen, eine lichte Ellipse als ausgesparter Kern sichtbar bleibt. Die so entstehende Form ist das Ergebnis eines zeichnerischen Kreisens, das Ordnung und Abweichung, aber auch die Zeitlichkeit seiner Entstehung verschränkt: eine Figur, die aus strenger Geometrie hervorgeht, aber zugleich von ihrer rhythmischen Verschiebung lebt. Jana Morgenstern setzt das mäandrierende Motiv des abstrahierten Kunstgrabens als Wegformation auch in den Randbereichen der Komposition fort, doch hier bildet sie bis an die Grenzen des Bildformats ragende Segmentbögen eines Ovals oder unregelmäßge Spiralformen aus, die sich jenseits des Bildgevierts im gedachten Raum fortzusetzen beginnen. Die früher entstandene, darunterliegende Arbeit wird zum Erinnerungsträger und Bildgrund zugleich, sie bleibt im Untergrund präsent, als sedimentierte Spur künstlerischer Selbstbefragung.

Das Motiv des Kunstgrabens als kulturelles Erbe, das die Identität und Geschichte des Erzgebirges bewahrt, fungiert für Jana Morgenstern nicht nur als sichtbares Zeugnis historischer Ingenieurskunst und montaner Arbeitskultur, sondern als vielschichtiger Erinnerungsort, der persönliche Kindheitserfahrungen und familiäre Überlieferungen verbindet. Die Künstlerin transformiert das Sujet in ihrem künstlerischen Prozess zur seriell wiederkehrenden visuellen Chiffre der eigenen gelebten Zeit und Transitorik künstlerischer Entscheidungen. Die Ausdrucksdimension der Monotypie eröffnet ihr dabei einen produktiven Zwischenraum, ein hybrides Feld, das zeichnerische Präzision und malerische Tiefe miteinander verschränkt. Zugleich wird das Sujet als Wegzeichen und Spur der Mnemosyne zum Bezugspunkt des künstlerischen Entstehungsprozesses selbst, indem sich Schichten früherer Werke, aber auch akzidentielle und autopoietische Spuren der physischen Materialpräsenz in die Genese der neu entstehenden Arbeiten einschreiben.