10. März bis 30. Juni 2025

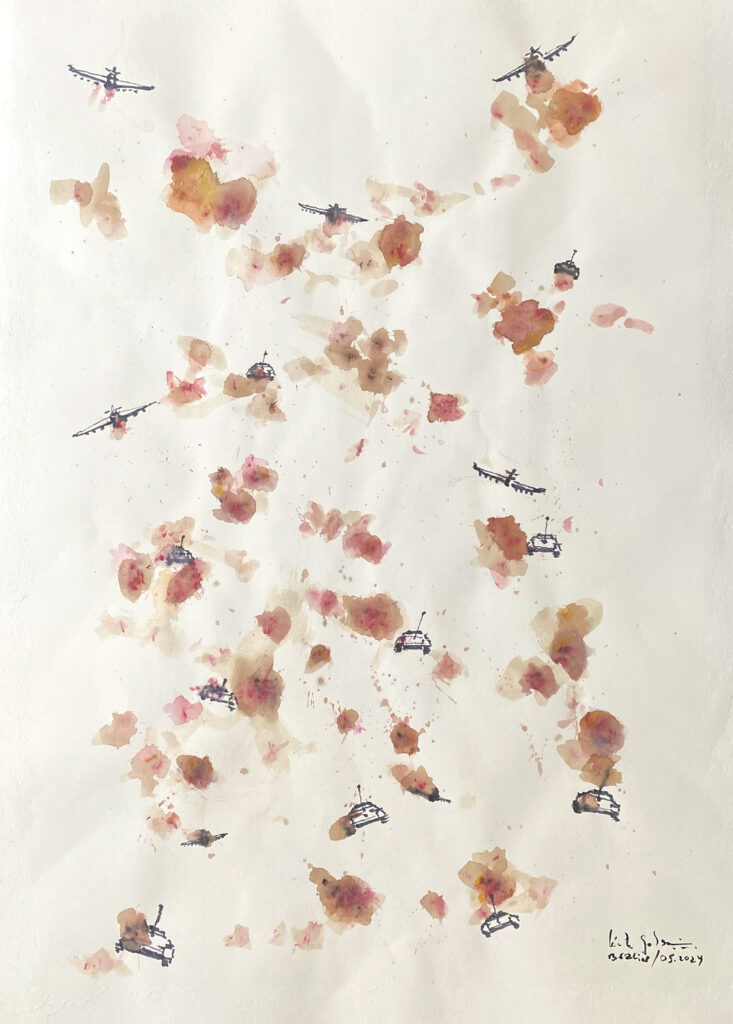

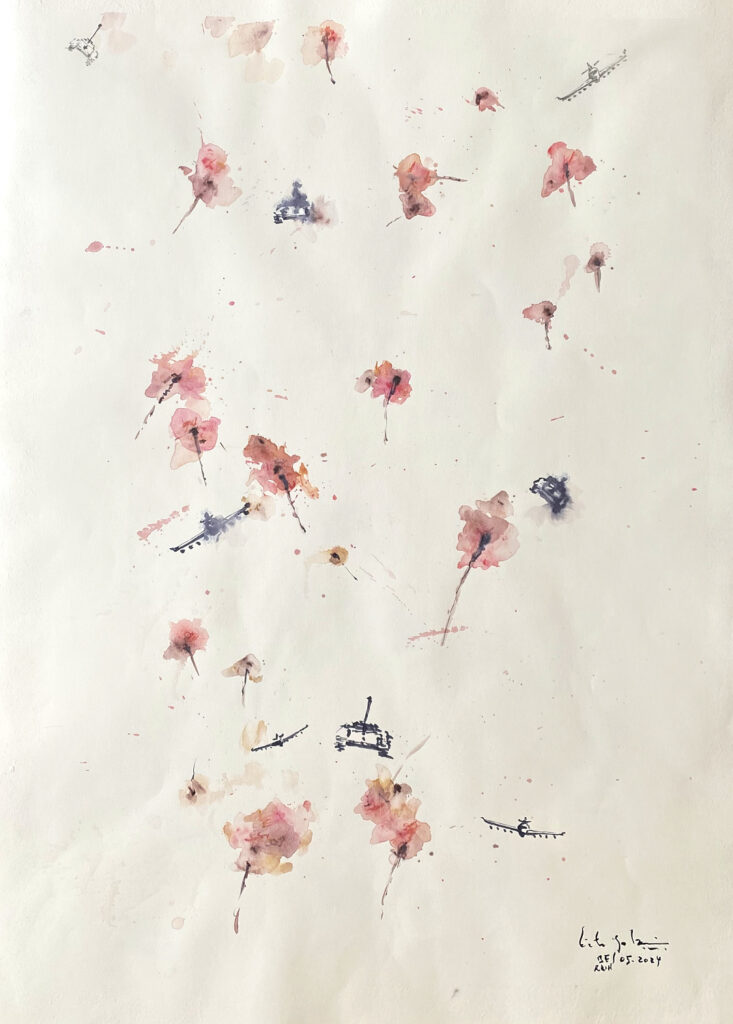

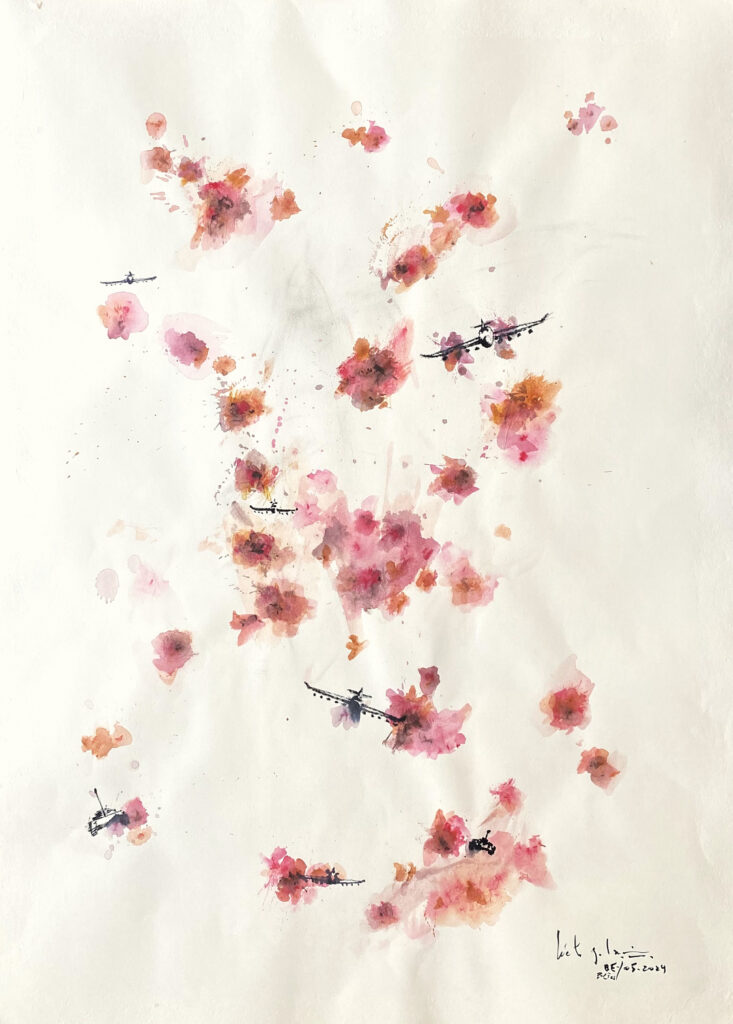

Angesichts von Krieg und Terror erprobt Héctor Solari in seinen Papierarbeiten Formen einer subtilen Katharsis, die die Betrachtenden mit irritierender, ästhetischer Scheinidylle konfrontieren.

Mittels Aquarellstiften, Tusche und Kaffee entstehen serielle Rapporte fragiler, organoider Assoziationsgewebe, die zunächst als Indizien floraler Fülle, bald darauf intermittiert von stilisierten Panzern und Kampfjets, als Spuren humanoider Fruchtbarkeit und Verwundung gelesen werden können.

Vernissage am Samstag ° 31. Mai 2025 ° ab 14 Uhr

Laudatio: Katharina Arlt

Musik: Tobias Herzz Hallbauer

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.

Weiterführende Links:

https://hsolari.wordpress.com/

https://www.instagram.com/solari581

Jenseits des Locus amoenus

Essay von Katharina Arlt

Landschaft ist nicht als bloßer Ausschnitt „natürlicher“ Wirklichkeit zu begreifen, sondern als eine kulturell und visuell konstruierte Raumform, die wesentlich durch das betrachtende Subjekt hervorgebracht wird. Seit der Begriffsprägung in der Frühen Neuzeit erweist sich die Dimension von Landschaft als ein hybrides Gefüge aus Naturgegebenheiten und Menschenwerk – ein symbolischer Raum, in dem sich Wahrnehmung, Erfahrung und Gestaltung überlagern. Dass unter dem Terminus „Landschaft“ sowohl unberührte Naturräume als auch radikal denaturierte Zonen gefasst werden können, etwa industrielle oder kriegsgeschädigte Territorien, verweist nicht auf eine gemeinsame Materialität der Gegenstände, sondern auf die synthetische Leistung des Blicks: Die Landschaft erscheint als ein anschauliches Ganzes, das sich erst im Akt der Wahrnehmung konstituiert – als ästhetische Einheit, die disparate Elemente durch subjektive Vermittlung in Relation setzt.

Auch die visuelle Erscheinung der Landschaft in der bildkünstlerischen Darstellung entzieht sich der konventionellen Auffassung eines referentiellen Urbildes – im Unterschied zu motivischen Konstanten wie dem „Berg“ oder dem „Weg“, bei denen ein archetypisches, strukturell fundiertes Schema die Wahrnehmung leitet und stabilisiert. Landschaft lässt sich eher mit dem Begriff der „Aussicht“ vergleichen, der einen Rahmen für die Wahrnehmung bietet, und steht in enger Verbindung mit dem allgemeinen Bewusstsein für Raum. Das Verständnis der Landschaft zeigt sich somit als ein kulturgeschichtlich eingeübtes Anschauungsmuster, als ein innerlich verankertes System von Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmustern, das durch

Sozialisation entsteht und unser Verhalten unbewusst strukturiert. Indem wir die Historizität des Landschaftsbegriffs und seiner Genese erkennen, entsteht auch die legitime und viel diskutierte Frage nach seinem Ende.

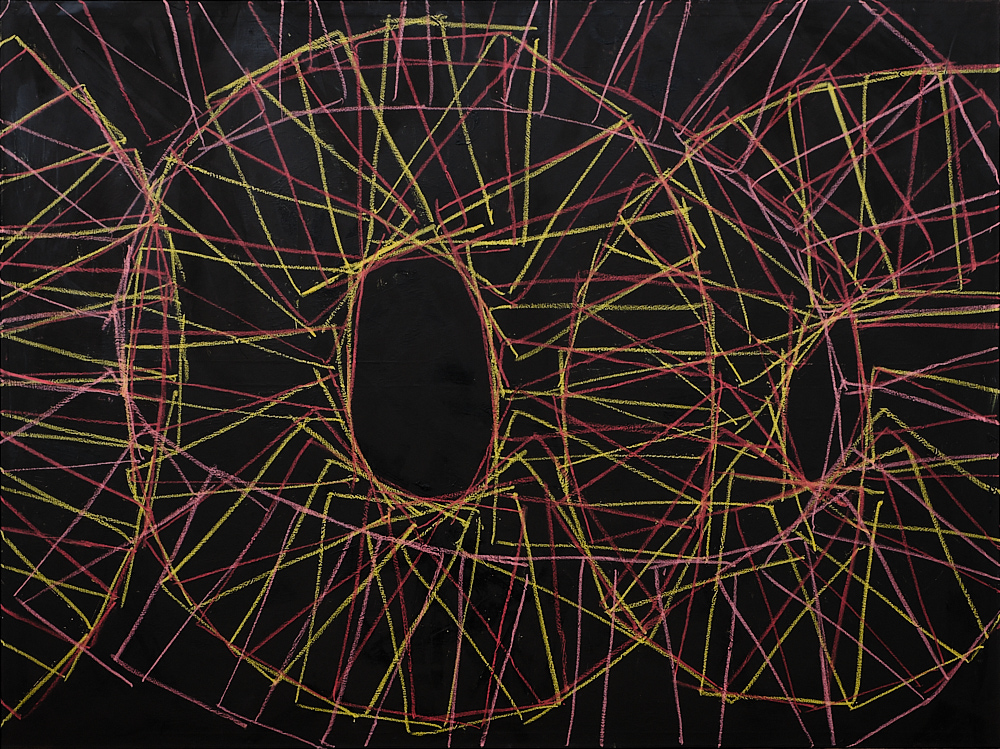

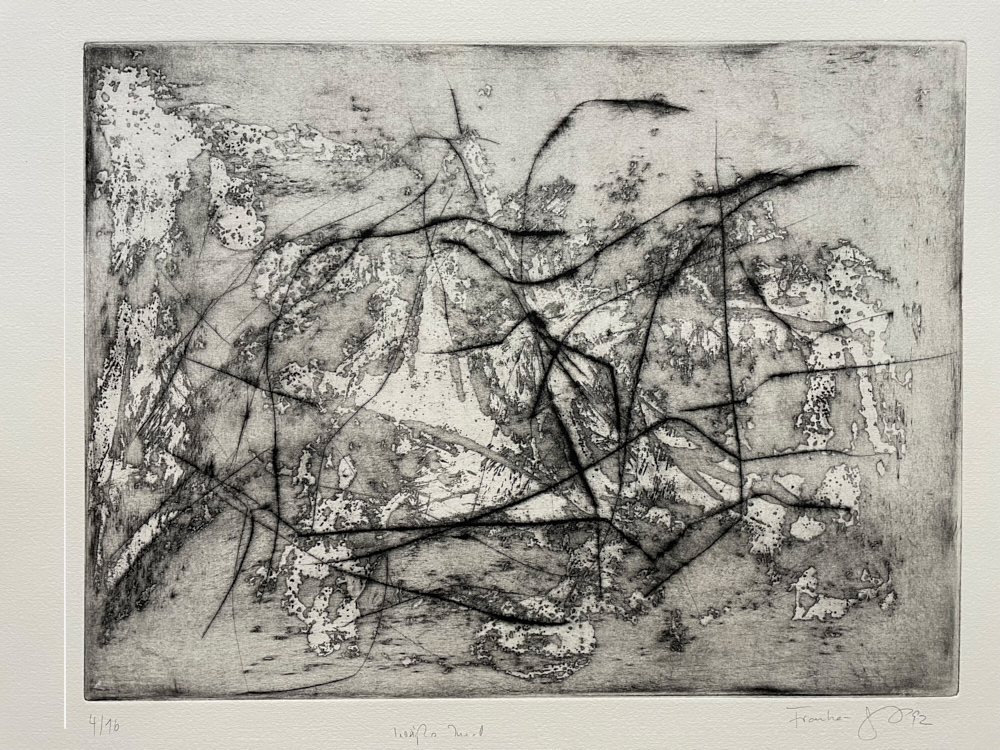

Mit „The End of the Landscape” überschreibt Héctor Solari eine Werkgruppe von Pastellen, die 2023/2024 in der Galerie CLB Berlin zu sehen waren. In der großformatigen Blattfolge herrscht eine indifferente Wahrnehmungsdisposition, die die der Betrachter*innen, aber zugleich auch die der natürlich-gegenständlichen Umwelt spiegeln könnte. Perspektivische Desorientierung und tektonische Verschiebung lassen Böden und Himmel in Fraktur erscheinen. Der Verzicht auf jegliche Zentralperspektive, extreme Untersichten asymmetrisch gegeneinander verschobener Ebenen und alternierend dräuender Wolkenballungen werden zu Verlaufsfiguren der Degradation, Entstellung, Verkehrung und Zerstörung einer einst ideellen Kulturlandschaft. Vereinzelte Kampfjets kreuzen die Wolkenformationen. Die Wucht militärischer Intervention schreibt sich in das entvölkerte, zerklüftete und kontaminierte Erdreich ein. Die totale Dunkelheit wird lediglich durch Mündungsfeuer- und Rauch erhellt. Im vollständig abgetragenen und verbrannten Mutterboden staken einzelne funktionslose Pfähle, die wie Zeugen einer längst vergangenen antropomorphen Ordnung erscheinen. Ein Inferno aus unzähligen Druckwellen der Geschosse hinterlässt eine Haut aus Asche. Rauchige, teils weiße oder graue Spuren vernarben die Atmosphäre während des Abfeuerns der Raketen.

Der Künstler erarbeitet seine Katastrophenszenarien in überwiegend monochromer, detaillierter und zugleich vehement geführter Zeichentechnik. Im Medium des Pastells erzeugt er ein reiches Spektrum aus Graustufen und Schwärzungen. Er setzt gezielt Verwischungen des gepressten, rußigen Farbstaubs ein, die auf dem rauen Papiergrund samtartige Oberflächen hervorrufen, hier jedoch als Abgas- und Detonationswolken gelesen werden. Solari sucht gewissermaßen die Antithese auch in der Technik des Pastells selbst, jene im Rokoko florierende Malweise, die als Inbegriff höfischer Porträtmalerei prädestiniert war, Zartheit, Anmut und Charme junger Prinzessinnen und Hofdamen zu verewigen. In vereinzelten Blättern wird die Monochromie der Palette unvermutet gebrochen. Wie ein letztes Aufbäumen gegen das unwiederbringliche Verschwinden der mannigfältigen Traditionen der Landschaftsmalerei bricht ein von Grau geschwängertes Blau im Himmel hervor, das jedoch umgehend durch Schichtwolken verdrängt oder von Flugwaffengeschwadern durchpflügt wird. Ferner lässt Héctor Solari über Spuren gestischer Décollage die idealisierte Landschaft der frühen Neuzeit, die Stimmungslandschaft der Romantik oder die politisch-ideologisch aufgeladene Landschaft des Barock noch einmal aufscheinen. Er inszeniert das Zerreißen von Hauptwerken der Kunstgeschichte in Form von Postkartenmotiven, wie dem Porträt des spanischen Infanten Prinz Balthasar Carlos zu Pferd von Diego Velázquez (1599–1660), als performativen Akt, als eine Materialisierung des Bildzerfalls unmittelbar auf seinen Pastellen in der Manier von Décollagen. Wir blicken auf ein Terrain, das keine Orientierung mehr bieten kann, lediglich die Wechselbeziehung von Natur-, Kultur- und Selbstzerstörung des Menschen offenbart. Der Blick tastet sich nicht nur über ein Niemandsland, sondern über die Fragmente einer verlorenen Weltordnung.

Solaris’ „Endzeitlandschaften” hinterfragen die Gültigkeit – oder besser: die Be-schränkung – des ästhetischen Landschaftsbegriffs auf seine klassisch-romantische Prägung. Können wir ein Schlachtfeld überhaupt noch als Landschaft auffassen? Oder existiert ein normatives Moment, ohne das sich Landschaft möglicherweise gar nicht vorstellen lässt?