15. Januar – 31. März 2023

Mit ihren organisch-minimalistischen Objekten öffnet Si Cheng das klassische Feld der Skulptur für eine Ästhetik des Verschwindens und der Absenz des Objekts. Flüchtige Körper, einstige Volumina spiegeln sich in leeren Ausstülpungen und Ausdehnungen textiler Hüllen. Sie gemahnen an Spuren unbekannter Erinnerung und Vergangenheit, auf die es keinen Rekurs mehr geben wird.

Midissage am 11. Februar 2023, ab 14 Uhr

Weiterführende Links:

www.instagram.com/si.c.atelier

A hunch of the past

Text von Katharina Arlt

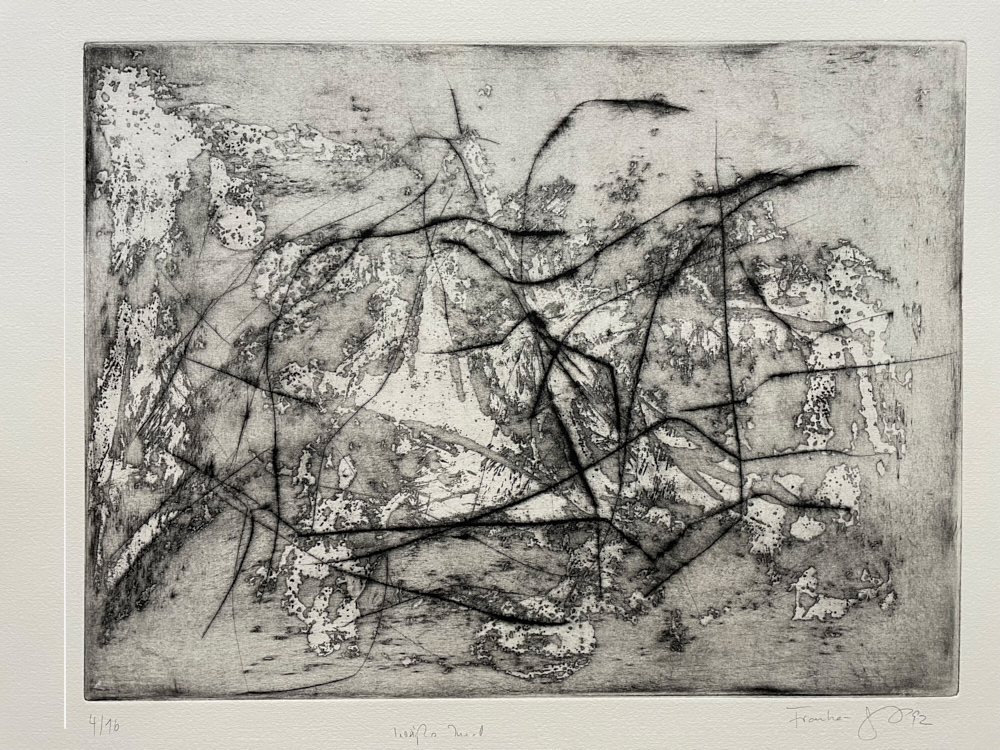

Ausgangsmaterial für einen Teil der Objekte der Schau “a hunch of the past” der chinesischen Künstlerin Si Cheng ist offenporiger Schaumstoff. Bewusst wählt sie das mittels Gas geschäumte und verfestigte, synthetische Material und nutzt gezielt dessen offenzellige Textur und Flexibilität. Bedeutsam ist v. a. die Materialkonstanz und Wandelbarkeit des Schaumstoffs: auch unter äußeren Druck und Verformung bewirkt seine federnde Elastizität das sofortige Zurückspringen in den Ausgangszustand. Für Cheng ist diese Eigenschaft außerdem ein wesentliches Element ihrer Formensprache, die besonders an den Nahtstellen ihrer aus Schaumstoffsegmenten zugeschnittenen und später genähten Objekte sichtbar wird. Die im Festonstich gefassten Nähte lassen einzelne an- und abschwellende knotenartige Verdickungen des teils durch Garn und Naht zurückgedrängten und zugleich wieder hervorquellenden Schaumstoffs entstehen. In ihrer organischen Gliederung, der grauen Chromatik und makellosen Oberfläche erinnern Si Chengs Objekte mitunter an aquatische Lebewesen. Einzelne Partien gemahnen so z.B. an Saugnäpfe vielarmiger Kraken, wobei die Gestalt der textilen Körper maßgeblich über Aushöhlungen, Öffnungen, ja schwerelose medusen- und tentakelgleiche Segmente charakterisiert wird. Zentrale Absicht der Künstlerin ist weniger die naturgetreue Nachbildung konkreter massiver Volumina, sondern vielmehr das Aufzeigen der Spuren unterschiedlicher Existenz- und Daseinsformen. Auf diese Weise wird für Si Cheng die Fortpflanzung des Octopus, dessen weibliche Tiere nach dem Ablegen der Eier ihr Leben beenden und das Heranwachsen des eigenen Nachwuchses nicht mehr erleben, zur Metapher einer geschichtslosen Existenz. Verstärkt und korrespondiert wird die Idee durch die Geschichtslosigkeit des skulpturalen Ausgangsmaterials Schaumstoff. Kunsthistorisch betrachtet gehört der Kunststoff zur Gruppe der Neomaterien und fungiert gewissermaßen “(…) unabhängig von aller kunstgeschichtlichen Bedeutungslast der Materialien (…)” als “materia prima”.

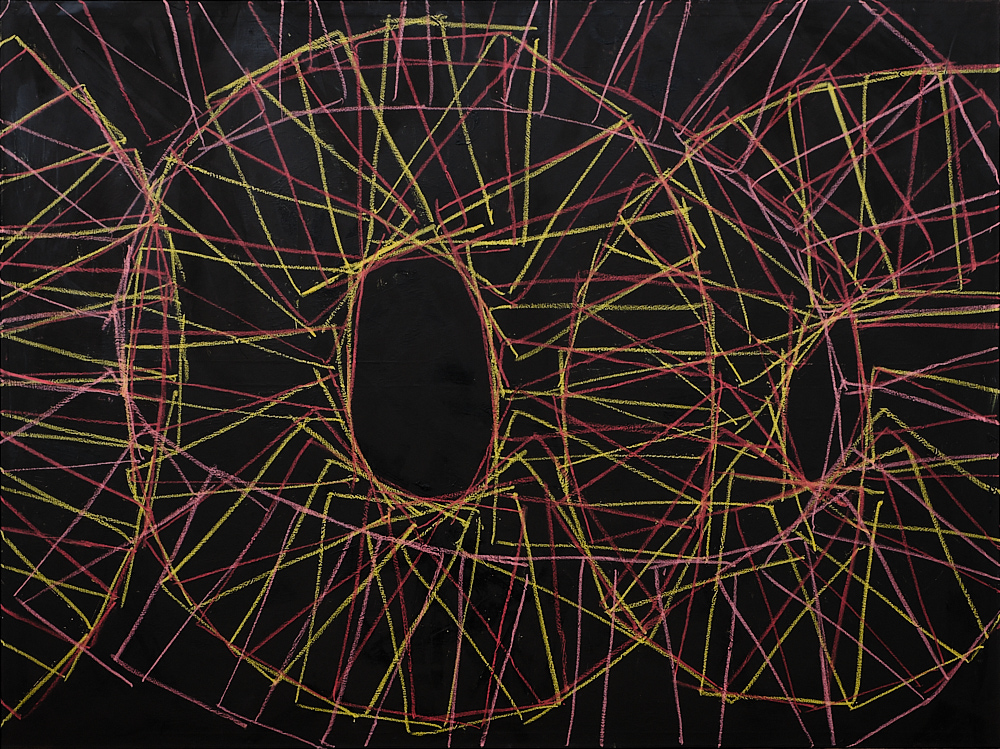

Chengs weitestgehend von konkreten, zoomorphen Formen abstrahierte textile Wesen transportieren die Idee des verlassenen Körpers in ihrer mitunter larvenhaft-gespentischen oder auch spielerisch-puppengleichen Anmutung. Den Prozess einer Dematerialisierung ihrer Skulpturen entwickelt die Künstlerin in anderen Objekten konsequent weiter. Hierbei reduziert sie ihre Materialwahl auf Holz und Wolle, verkettet wollene Fäden zu einer Fläche aus Gitternetzstrukturen, deren Enden in quadratischen hölzernen Rahmen verankert sind. Außerhalb der Bildmitte, in diagonaler Ebene durchbricht Cheng die regelmäßige Gitterstruktur, flicht kreisförmige Strukturen in das rektanguläre Gewebe und löst die quadratischen Rastergeflechte zugunsten von Verkrümmungen und Wölbungen auf. Die anfänglich straff gespannte, strenge Form des textilen Gitternetzes scheint aus den Fugen, wölbt sich schlaff in den Betrachterraum, ragt in die dritte Dimension. Dort wo einst die Rundung eines Gegenstandes dem Netz Spannung und Fülle verlieh, ist nur noch der kraftlose, entleerte Abdruck einer dreidimensionalen Hülle erahnbar, deren “Gehäuse” nun in weiten, losen Maschen herabhängt. Zurück bleibt der Schattenwurf einer verlorenen Form, Spuren eines Objektes im Objekt und die Ahnung eines entschwundenen Raumes.

Si Cheng, 1994 im südostchinesischen Jiaxing geboren, entschied sich 2018 nach einem Studium für Grafikdesign in Xiamen, für ein Zweitstudium an der Hochschule für Bildende Kunst in Dresden. Sie absolviert nun ihr letztes Studienjahr in der Fachklasse für Dreidimensionales Gestalten bei Alicja Kwade.

Mit ihren organisch-minimalistischen Objekten öffnet die Künstlerin das klassische Feld der Skulptur für eine Ästhetik des Verschwindens und der Absenz des Objekts.4 Flüchtige Körper, einstige Volumina spiegeln sich in leeren Ausstülpungen und Ausdehnungen textiler Hüllen. Sie gemahnen an Spuren unbekannter Erinnerung und Vergangenheit, auf die es keinen Rekurs mehr geben wird.

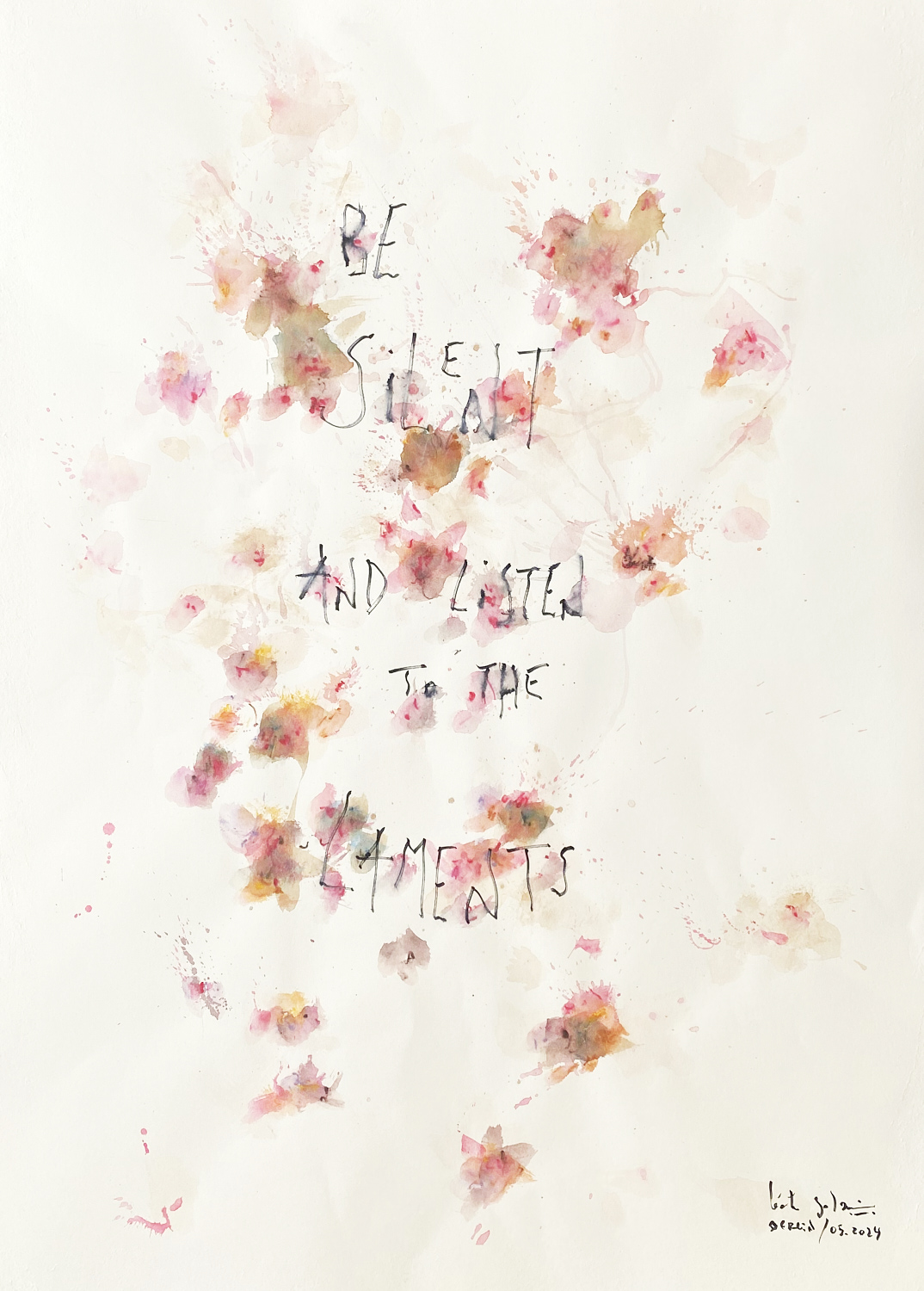

Arbeiten mit Papier

Auf der Suche nach der Darstellbarkeit des eigenen Ichs, aber auch des menschlichen Gegenübers, sei es als fleischlicher Körper oder als fühlendes Wesen, vollzieht Si Cheng eine Innenschau, die nicht allein metaphorisch bis auf unsere organischen Grundfesten vordringt und so den Betrachtenden Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit des humanoiden oder zoomorphen Organismus vor Augen führt. Solches ahnen wir beim Anblick ihrer filigranen, gegeneinander ponderierenden Kugelformen, deren papierene Haut in unterschiedlichen Stadien aufgebrochen wird. In ihrem Inneren meint man zu verfolgen, wie sich neues Leben vorbereitet und bereits als rote sphärische Form Gestalt annimmt, die wie aus einem schützenden Kokon allmählich hervorzubrechen scheint.

Bis unter die Haut dringen Chengs doppelansichtige Tableaus. An Muskelgewebe erinnert das rote Colorit ihrer geschöpften und unter Wasser gefärbten opaken Papiere, in denen sich weiße Fasern als Schlingen und Filamenten eingesponnen, geradezu verwoben haben und somit Assoziationen zu Fettgewebe im Muskelfleisch hervorrufen mögen. Die Künstlerin arbeitet mit dem komplexen Vorgang des Gautschens. Auf diese Weise gehen stofflich verschiedene Papierbreie während des wiederholten Schöpfvorgangs eine Verbindung ein. Eine mehrschichtige Papierebene entsteht, die gleichzeitig ihre Unterschiede in Textur und Colorit bewahrt.

Hinter milchig getrübten Membranen schimmern inkarnatfarbene Verästelungen. Ihre organisch verschlungenen Lineaturen lassen an Blutgefäße oder florale Strukturen denken. Es sind textile Fäden, die die chinesische Künstlerin virtuos, einer Handzeichnung vergleichbar, zwischen transluzenten Papierbahnen mäandrierend zu arrangieren vermag.

Gleichsam organisch wie die Adern der Lederhaut eines pupillenlosen Auges spinnen sich rote Wollfäden in das schwebend weiße Papiergewebe aus Xuan-Papier.1 Si Cheng schöpft ihre Papiere vorzugsweise aus diesem für seine Festigkeit und Luminosität bekannten Material. Für ihre sphärischen Kugelformen überträgt die Künstlerin den mit Kleister angereicherten Faserbrei gemäß des Prinzips der Pappmaché-Manier auf Ballons, um nach der Trocknung des Materials die formende Basis wieder zu entfernen. Hierbei arbeitet sie feine rote Wollfäden in die Papiermasse ein, die sich später wie zarte roséfarbene vegetativ-rankende Linien hinter der semitransparenten Papierhaut abzeichnen.

Wir blicken wie durch eine getrübte, vergrößernde Linse, die eine stilllebenartige Konstellation offenbart. Ein üblicherweise dem menschlichen Organismus verborgenes, ja flüchtiges Netzwerk biologischer Systeme scheint sich vor unseren Augen konserviert zu haben.