15. Dezember 2025 bis 31. März 2026

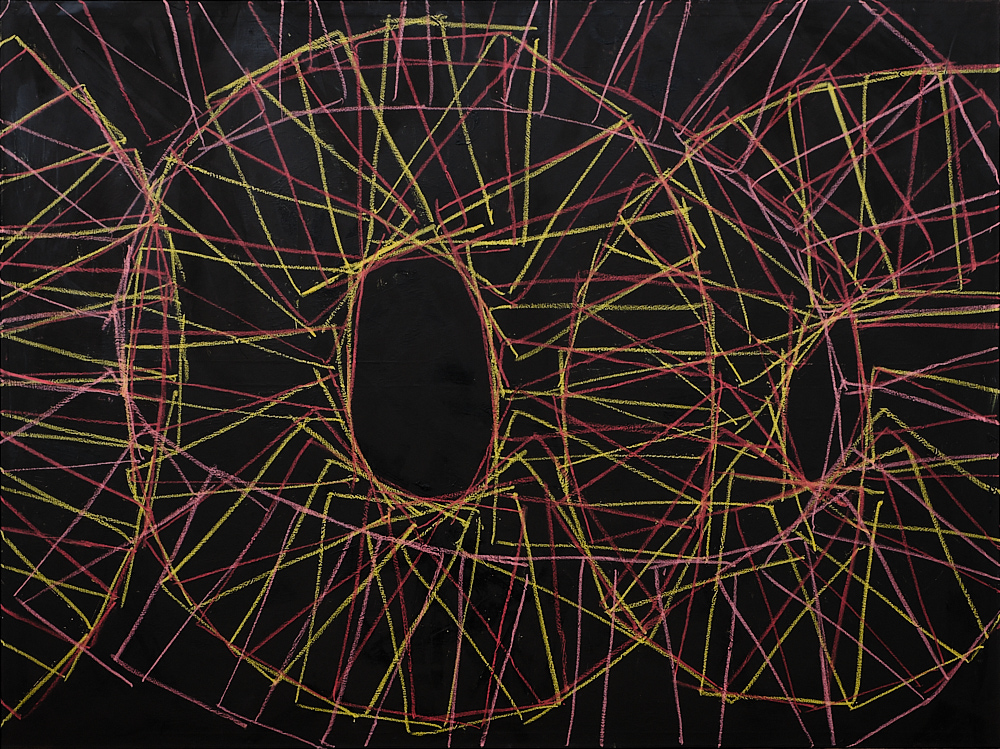

In ihrer Serie Gitter arbeitet Juliane Schmidt mit rund zwanzig Graphitstiften verschiedener Gradation, variiert Druckintensität und Minenschärfe. Ihre freihändig gezogenen, sich kreuzenden Geraden folgen keinem optischen Befund, sondern lassen Kräfte innerer Strukturen spürbar werden. Jede Linie wächst als Spur eines sich bewegenden Punktes und wird so zum Speichermedium für Dynamik, Richtung, Spannung und Zeit ihrer Zeichnerin.

Zudem entstehen morphologische Wortspiele in Tusche auf Papier. Überlappende Wortbildungen und typografisch-formale Verdichtung eröffnen mehrere Bedeutungsebenen.

Website der Künstlerin: www.julianeschmidt.com

Midissage

Samstag ° 28. Februar 2026 ° 14 – 18 Uhr

p66.gallery ° Plattleite 66 ° 01324 Dresden

Im Ursprung der Linie

Zeichnung zwischen Idee, Körper und Einschreibung

Essay von Katharina Arlt

Nulla dies sine Linea – Kein Tag ohne eine Linie – jene vielfach kolportierte Sentenz, die sich der Naturalis historia verdankt, worin Plinius d. Ältere (23/24 n. Chr. – 79 n. Chr.) den antiken Künstler Apelles als normatives Exemplum der Malerei etabliert, indem er an dessen Praxis Maß, Linienbeherrschung, Anmut und Selbstbegrenzung als entscheidende Kriterien künstlerischer Vollkommenheit hervorhebt. So habe Apelles es sich zur Gewohnheit gemacht, niemals, und sei er noch so beschäftigt, einen Tag vorübergehen zu lassen, ohne durch das Ziehen einer Linie seine Kunst zu üben. Jene Devise lässt sich nicht allein als moralischer Imperativ kontinuierlicher Übung verstehen, sondern erfährt in der italienischen Renaissance eine systematische, theoretische Ausarbeitung im Konzept des disegno. In der kunsttheoretischen Tradition des 15. Jahrhunderts wird die Zeichnung nicht auf eine vorbereitende Technik reduziert, sondern als rationales und erkenntnisleitendes Verfahren begriffen.

Leon Battista Alberti (1404–1472) bestimmt in De pictura die zeichnerische Konstruktion als Grundlage der bildnerischen Ordnung, in der Wahrnehmung, Proportion und intellektuelle Durchdringung zusammenfallen. Zeichnung fungiert hier als Medium der Analyse und der Erkenntnis, nicht als bloßes Mittel der Ausführung. Diese Auffassung wird von Giorgio Vasari (1511–1575) explizit formuliert, wenn er den disegno als „Vater“ der drei bildenden Künste – Malerei, Skulptur und Architektur – bezeichnet. Vasari versteht Zeichnung als Verbindung von geistiger idea und manueller Praxis, als Ort, an dem sich das innere Bild erstmals formiert und überprüfbar wird. Der zeichnerische Akt ist damit nicht nachgeordnet, sondern der eigentliche Ursprung künstlerischer Form- und Erkenntnisprozesse.

Wie Erwin Panofsky (1892–1968) in seiner begriffsgeschichtlichen Untersuchung zur idea gezeigt hat, ist dieser zentrale kunsttheoretische Begriff nicht als statisches Ideal zu verstehen, sondern als prozessuale Größe, die sich erst im Vollzug der bildnerischen Formgebung realisiert. Die Zeichnung übernimmt in diesem Zusammenhang eine vermittelnde Funktion zwischen geistigem Konzept und materieller Erscheinung. Sie bildet den Ort, an dem Denken, Sehen und Gestalten erstmals ineinandergreifen.

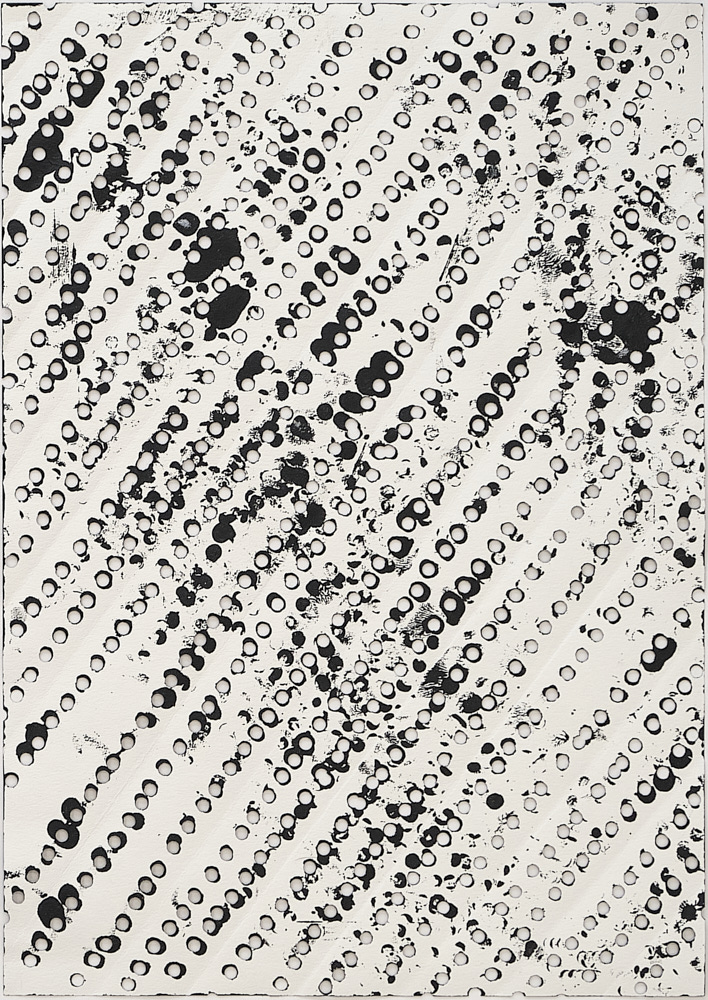

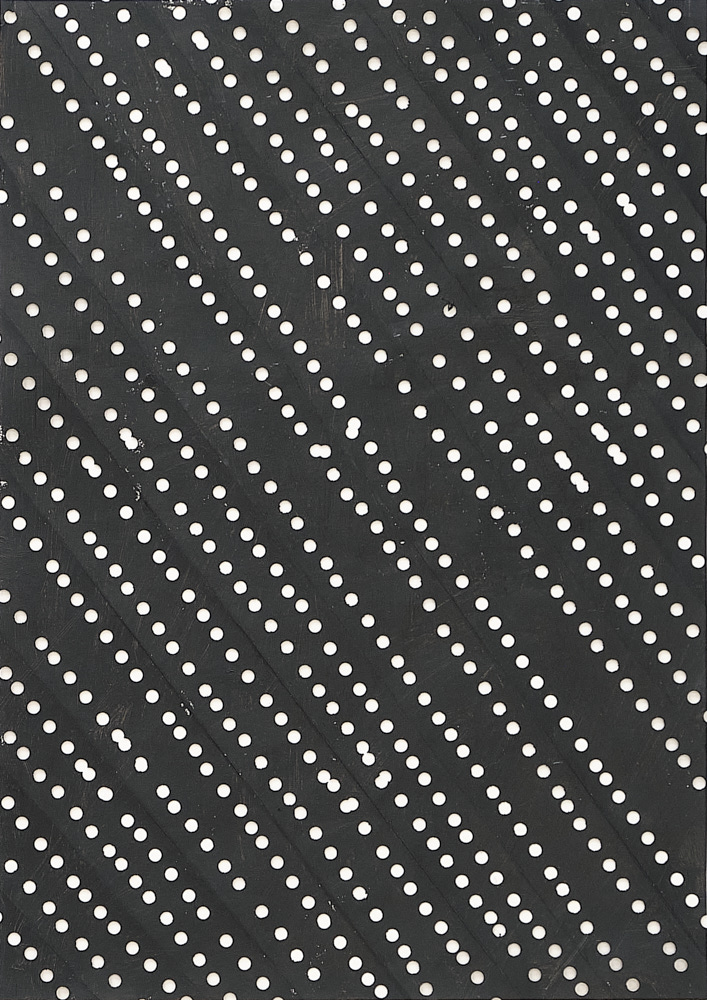

Für die konzeptuell arbeitende Dresdner Künstlerin Juliane Schmidt wird die zeichnerische Linie zum genuinen Ausgangspunkt ihrer Werkfolge Gitter. Auf hellem, hochformatigem Papier entstehen in den Jahren 2021 und 2022 zwanzig Zeichnungen, wovon jede einem der jeweils zwanzig unterschiedlichen Härtegrade der Graphit-Ton-Zusammensetzung eines Bleistifts korrespondiert. So spiegeln ihre Arbeiten der Serie das Spektrum von kühler, spannungsarmer Linearität, in heller, zurückgenommener Tonalität der pigmentarmen, härteren Gradation des Stifts, aber auch den moderaten Abrieb mittlerer Härtegrade zwischen linearer Setzung und tonaler Modellierung, bis hin zur hohen Pigmentdichte weicherer Bleistifte, die satte, dunkle Grau- bis Schwarztöne zulassen und eine ausgeprägt tonale Qualität entwickeln, in der sich die Linie zunehmend auflöst und in malerische Weichheit übergeht. Schmidts Zeichnungen entstehen freihändig, ohne Zuhilfenahme von Konstruktions- oder Zeicheninstrumenten. Einzig ihr individueller, manueller Duktus bestimmt den Verlauf der Linie. Denn diese ist das einzige bildgebende Element der Zeichnungen. Sie tritt hier als körperloses, nicht-illusionistisches Zeichen auf, das sich der Vorstellung einer objektiv gegebenen Kontur entzieht. Jedes Blatt ist von auf- und absteigenden Diagonalen durchzogen, die das gesamte Bildgeviert durchmessen und in zügig geführten, eng aufeinanderfolgenden Lineaturen angelegt sind. Diese überwiegend geradlinigen Setzungen werden von ebenso eng geführten vertikalen und horizontalen Linien gekreuzt, sodass sich ein dichtes, nahezu textiles Gefüge auf dem Papiergrund herausbildet. Im Zusammenspiel der Linien entsteht eine Struktur, die weniger auf einzelne Setzungen als auf ihre Verdichtung und Überlagerung reagiert. Je nach Einsatz und Abstufung der Bleistifthärten changiert die tonale Erscheinung der Zeichnungen zwischen einer beinahe silberstiftartigen Finesse – einem hauchzarten, zunächst kaum wahrnehmbaren Liniengeflecht, das sich erst aus der Nähe als solches erschließt – und stärker verdichteten, weichen, tonalen Linienteppichen, die eine malerische Qualität entwickeln.

Diese Verdichtungen lassen feine, lebendige Abweichungen von der strengen Geradlinigkeit erkennen. Sie werden zu Seismographen der geistigen und körperlichen Verfasstheit ihrer Zeichnerin, hinterlassen physiologisch und stimmungsbedingt minimale Schwankungen im Li- nienverlauf, ebenso wie Unterschiede der Druckintensität ihrer zeichnenden Hand auf dem Papiergrund sichtbar werden. Insbesondere dort, wo weichere Bleistifte bis zum hölzernen Schaft nahezu ritzend eingesetzt werden, treten unregelmäßige Rasterungen und Akzentuierungen her-vor. Demgegenüber hinterlassen angespitzte und wiederholt nachgeschärfte Minen einen konzentrierteren Abrieb, der die linearen Strukturen präzisiert und ihre tonale Intensität steigert.

In ihrer Gesamtheit wirken die Zeichnungen der Werkfolge Gitter aus der seriellen Wiederholung eines elementaren zeichnerischen Aktes.

Die Überlagerung von Diagonalen mit vertikalen und horizontalen Linien führt zur Ausbildung rasterartiger Strukturen, die weniger als starres Ordnungssystem denn als dynamisches Gefüge erscheinen. Das Raster fungiert hier nicht als vorab festgelegtes Schema, sondern als Resultat eines prozessualen Zeichenvorgangs. In diesem Sinne lässt sich an Überlegungen von Rosalind Krauss anschließen, die das Raster als moderne Bildform beschreibt, die den Bildraum als autonom und autotelisch ausweist und jede mimetische oder illusionistische Bezugnahme systematisch ausschließt. Anders als das konstruktivistische Raster zielt Schmidts Gefüge jedoch nicht auf absolute Regelmäßigkeit, sondern lässt Abweichungen, Verdichtungen und Verschiebungen sichtbar werden. Gerade in diesen Abweichungen manifestiert sich der körperliche Vollzug des Zeichnens. Die Linie ist nicht nur abstrakte Setzung, sondern Träger einer materiellen Spur, in der sich Druck, Tempo und Ermüdung der Hand einschreiben. Damit nähert sich die Zeichnung einer Auffassung von Linie als Bewegung, als zeitlicher Prozess, der sich im Bild sedimentiert. Die Linie ist nicht statisch, sondern Ergebnis eines fortgesetzten Tuns.

Die nahezu textile Anmutung der entstehenden Strukturen verweist auf eine weitere Dimension der Werkfolge: Die jeweiligen Zeichnungen erscheinen weniger als Fläche im klassischen Sinn, sondern als Gewebe aus Linien, in dem sich Kreuzungen, Überlagerungen und Verdichtungen zu einer taktil wirkenden Oberfläche verbinden. Diese Nähe zum Textilen wurde in der Kunsttheorie wiederholt als Gegenmodell zur illusionistischen Bildtiefe beschrieben – etwa als eine Form der Flächigkeit, die Materialität und Prozess betont, statt Raum zu simulieren.

Zugleich unterläuft die Arbeit die Vorstellung des Rasters als neutraler, entkörperlichter Ordnung, deren vermeintliche Stabilität durch die zeichnerischen Unregelmäßigkeiten aufgelöst wird. In diesen Unregelmäßigkeiten wird die Linie zur Schnittstelle zwischen Regel und Abweichung, zwischen Konzeption und Ausführung. Sie ist zugleich abstrakt und körperlich, distanziert und berührend.

Juliane Schmidts Zeichnungen lassen sich damit als Untersuchungen eines Grenzbereichs lesen: zwischen Linearität und Fläche, Ordnung und Auflösung, System und Spur. Abstraktion erscheint hier nicht als formale Reduktion, sondern als Methode, in der sich Wahrnehmung, Material und Handlung in einem dichten Gefüge verschränken.

A, F, R, U ° Bleistift und Tusche auf Papier ° 42 x 29,7 cm ° 2025

ODEMODEM ° Bleistift auf Papier ° 42 x 29,5 cm ° 2024

Eine weitere Werkreihe Juliane Schmidts lässt sich im Horizont einer poststrukturalistisch informierten, feministischen Sprach- und Bildkritik verorten. Indem die Künstlerin Schrift gezielt als zentrales Medium einsetzt, greift sie feministische Strategien auf, die sprachliche Strukturen als Ort von Macht, Zuschreibung, Selbstermächtigung und Realitätsveränderung begreifen. So erstreckt sich auf einem weißen, postkarten- großen Papier im Hochformat der Schriftzug FRAU in permanenter Wiederholung. In jeder Zeile erscheint das Wort in Versalien etwa sieben- bis achtmal hintereinander ohne trennende Leerzeichen oder Interpunktion. Juliane Schmidt unterminiert somit bewusst die konventionelle Syntax eines Satzes. Die Buchstaben sind freihändig mit einem Bleistift harter Gradation gezeichnet und weisen leichte Unregelmäßigkeiten in Linienführung, Abstand und Proportion auf, wodurch das Schriftbild zwischen Kontrolle und Auflösung oszilliert. Zeilenweise von links nach rechts lesen wir das weibliche Nomen, das sich über 26 aufeinanderfolgende Reihen in gleichmäßigem Fluss entfaltet.

Im fortlaufenden Schreibprozess kommt es zu Überträgen und Verschiebungen zwischen den Zeilen: Das Wort endet und beginnt nicht konsequent am Zeilenrand, sondern setzt sich fragmentiert in der folgenden Zeile fort („FRAUFR“ / „AUFRAUFRAU“ / FRAUFRAUFRAU“). Subtil erzeugt die Künstlerin eine Störung der Silben. Buchstaben und Laut- reste überlagern sich und destabilisieren die visuelle und semantische Einheit des Begriffs. Das Wort FRAU erscheint dadurch weniger als Träger einer fixierbaren Bedeutung, denn als serielle Spur eines Signifikanten, der sich seiner eigenen Lesbarkeit entzieht. Weiblichkeit wird hier nicht als positive Identität, sondern als imaginäre und symbolische Konstruktion innerhalb einer männlich codierten Ordnung begriffen.

Die Schriftzüge sind mit der linken Hand ausgeführt, die die Künstlerin üblicherweise für freie Zeichnungen verwendet, während sie sonst mit der rechten Hand schreibt. Diese Entscheidung manifestiert sich in einer tastenden, unruhigen Linienqualität, die den Schreibakt an die Grenze zur Zeichnung verschiebt. Schreiben erscheint hier nicht als transparente Bedeutungsübermittlung, sondern als körperlich situierter Vollzug, der keinem strikt linearen oder normierten Raster folgt.

Diese formalen Entscheidungen lassen sich im Sinne der poststrukturalistischen Theoretikerin und Psychoanalytikerin Julia Kristeva als Destabilisierung des Symbolischen durch das Semiotische verstehen: Die geregelte Sprache wird von körpernahen, vorsprachlichen Momenten unterlaufen, ohne dass sich daraus eine neue identitäre Ordnung ergibt. Bereits in der psychoanalytischen Tradition wird Weiblichkeit nicht als

autonome Struktur gefasst, sondern primär negativ bestimmt: In Freuds Theorie erscheint sie als Mangel, als Abweichung vom männlichen Maß, paradigmatisch formuliert im Konzept des „Penisneids“. Weiblichkeit fungiert hier weniger als Subjektposition denn als Projektionsfläche eines Fehlens, dessen Bedeutung sich ausschließlich im Verhältnis zum männlichen Begehren konstituiert. Die Feministische Theorie hat diese Logik nicht einfach verworfen, sondern ihre strukturelle Wirksamkeit offengelegt.

Der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan (1901-1981) verschiebt diese Problematik, indem er Geschlecht als Effekt sprachlicher und symbolischer Einschreibung begreift. Das Subjekt konstituiert sich durch die Identifizierung mit einem Bild (imago), das Einheit suggeriert, wo Fragmentierung herrscht. Weiblichkeit erscheint in diesem Gefüge als imaginäre Figur ohne eigene symbolische Fixierung, verdichtet in der These, dass die Frau nicht existiere – nicht als Negation realer Frauen, sondern als Benennung einer strukturellen Leerstelle im Symbolischen.

Vor diesem Hintergrund gewinnt das serielle Schreiben des Wortes FRAU, auch in einer weiteren Arbeit der Künstlerin, eine besondere Schärfe. Hier taucht das weibliche Subjekt in Form freier kräftiger Pinselschrift in Tusche auf einen hellen Fond auf. Doch ob der stetigen Wiederholung verliert die Tintenspur allmählich an Intensität. Die Zwischen- und Umräume der Buchstaben verdichtet und umkreist Juliane Schmidt mit opaken Graphitstiftschraffen, die das Wort FRAU jeweils wie eine ornamentale Aussparung freilegen. Durch das wiederholte Abdrücken von Matritzen einer anderen Arbeit auf der Schriftmatrix entstehen wiederum unruhige, punktuelle Störungen, die die Schrift fleckig auflösen und visuell destabilisieren. Der Begriff FRAU wird somit nicht affirmiert, sondern durch Wiederholung, Verschiebung und Fragmentierung entleert. Damit wird sichtbar, was die US-amerikanische feministische Theoretikerin Judith Butler (*1956) als Performativität von Geschlecht beschreibt: Geschlecht entsteht nicht aus einem vorgängigen Wesen, sondern als Effekt iterativer sprachlicher Akte. Doch die Wiederholung stabilisiert hier keine Identität, sondern führt zu deren Auflösung.

Diese Auflösung findet sich auch in der ersten Arbeit in Bleistift auf Papier, dort wird durch den abschließenden Akt des Radierens, also bewusst partiellen Entfernens der Schrift, eine weitere Verschärfung erreicht. Die gesamte Schriftfläche wird gelöscht, ohne vollständig zu verschwinden. Aufgrund des harten Bleistifts bleibt das Schriftbild als feine Prägung und Graphitspur im Papier lesbar, gleichsam in die Oberfläche geritzt. Die Buchstaben erscheinen abgeschwächt, wie eingegraben und implizieren somit eine doppelte Zeitlichkeit des Entstehungsprozesses: den ursprünglichen Schreibgestus und dessen nachträgliche Tilgung. Die Spuren des Wortes FRAU verweisen auf die Unaufhebbarkeit symbolischer Einschreibung: Sprache lässt sich nicht rückgängig machen, sondern nur verschieben, beschädigen, entstellen. In diesem Sinne bestätigen Schmidts Arbeiten eine zentrale Einsicht poststrukturalistischer feministischer Theorie: Eine feministische Sprache über Weiblichkeit kann nicht auf Sinnstiftung zielen, sondern muss die Bedingungen von Sinn selbst problematisieren.