8. Juli bis 16. September 2023

Vernissage: 8. Juli 2023, 14 bis 18 Uhr

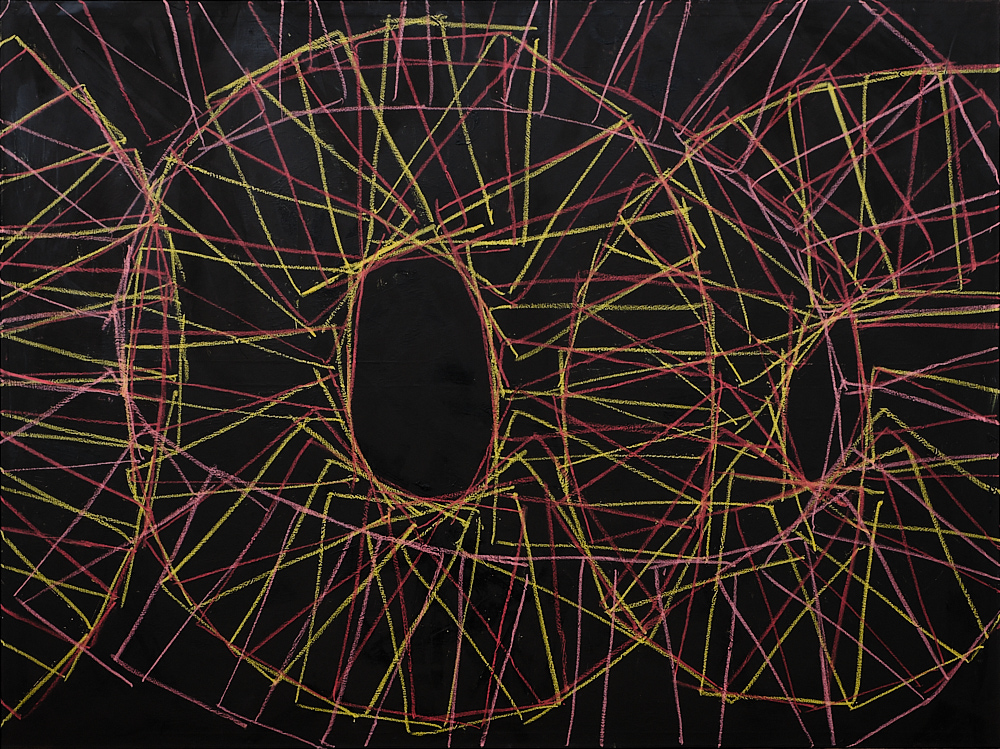

Ein scharf geschnittenes, symmetrisches Fühlerpaar eines Käfers kontrastiert mit den unregelmäßigen, fluiden Formen einer Alge.

Gudrun Brückels papierene Montagen lassen ungeahnte Hybride entstehen.

Der diaphane, feingeäderte Flügel eines Insekts überlagert ein stark reliefiertes Schneckengehäuse, während unter einem Wirbelsegment in strahlendem Neongrün noch der zarte glockenförmige Umriss einer transluzenten Qualle erahnbar ist.

Weiterführende Links:

www.gudrunbrueckel.de

Biomorph

Essay von Katharina Arlt

Quelle der bildgebenden Darstellungen Gudrun Brückels sind Reproduktionen überwiegend mikrobiologischer Schemazeichnungen. Neben wissenschaftlichen Kompendien finden auch Ikonen der Popularbiologie, wie Ernst Haeckels stilisierende Zeichnungen und Aquarelle maritimer Lebewesen, Eingang in ihre Bildwelt.

In der Auswahl ihrer Vorlagen verfolgt die Künstlerin keine strikten inhaltlichen Kriterien. Geleitet von Varianz und Mannigfaltigkeit der dokumentierten Organismen selektiert Brückel einzelne Teil- oder vollständige Formen. Geschlossene Konturlinien, freie oder strukturierte Binnenflächen dominieren die grafischen Darstellungen. Wobei in den Arbeiten schematische Dokumentationen komplexer biologischer Mikrostrukturen mit dreidimensionalen Umrisszeichnungen von Insekten, Vögeln, Meerestieren und Pflanzen alternieren. Die Künstlerin scannt jene häufig kleinformatigen Abbildungen, um sie im weiteren Verlauf des Auswahlprozesses nach Belieben digital zu vergrößern. Hierbei werden Rasterungen des Vorlageprints sichtbar, die im Prozess der Reproduktion mittels Fotokopierer in einem Druckbild geringerer Auflösung zu Tage treten. Die Vergrößerung der Darstellungen enthebt sie ihres ursprünglichen Maßstabs und somit des Kontextes, innerhalb dessen sie konzipiert wurden. Zugleich indiziert sie auch eine erste Stufe der Abstrahierung des Bildgegenstandes. In nachfolgenden Bearbeitungsstufen der Sujets tritt eine von der Künstlerin gewählte monochromatische Kolorierung während des Fotokopierens mittels Farbfolien hinzu. Sie lässt auch hier den Einfluss des technischen Mediums je nach Art des Papiers wirksam werden. Offenporiges Zeichenpapier bewirkt ein gesättigtes Colorit, während opakes geschlossenes Pergamentpapier Farbverschiebungen zur Folge hat. Anschließend schneidet die Künstlerin mit einem Skalpell, präzise den Konturen der jeweiligen Form folgend, die entsprechenden Umrisse aus dem Papier. Nun beginnt der erste Schritt auf dem Weg zur finalen Schichtung. Die ausgeschnittenen Figuren und Grundformen werden auf einem papiernen Fond fixiert oder schlicht auf das Vorlagenglas des Fotokopierers gelegt und schließlich als singuläre Gestalt oder erste Kombination aus mehreren Kreaturen auf Pergament- oder Seidenpapier fotokopiert. Die nun erhaltenen freischwebenden Formen auf semitransparentem Papier kombiniert und schichtet Gudrun Brückel lose über- und nebeneinander.

Es ist ein Prozess des Experimentierens: Beim Zerlegen und Rekombinieren entstehen überraschende, fiktionale Körperkonglomerate, die die Künstlerin entweder erneut verwirft oder für gültig erklärt. Nicht jeder Versuch einer Verbindung der miteinander verwobenen Formen, “harmoniert” in ihren Augen. Doch wenn eine Schichtung ihre Akzeptanz findet, verschmelzenjene einzelnen Kompartimente zu einer in der Natur noch nie gesehenen morphologischen Invention. Figurationen überschneiden, ergänzen einander und manifestieren mitunter die Grundform eines Ovals oder brechen aus spiegelbildlichen Formationen aus, mäandrieren in die Randbereiche des papiernen Fonds. Ein scharf geschnittenes, symmetrisches Fühlerpaar eines Käfers kontrastiert mit den unregelmäßigen, fluiden Formen einer Alge. Der diaphane, feingeäderte Flügel eines Insekts überlagert ein stark reliefiertes Schneckengehäuse, während unter einem Wirbelsegment in strahlendem Neongrün noch der zarte glockenförmige Umriss einer transluzenten Qualle erahnbar ist. Stets lagern mehrere Schichten jener gleichformatigen, semitransparenten Pergamentpapiere übereinander. Auf diese Weise entsteht ein deutlich tiefenräumlicher Gesamteindruck: Die Gestalt der zuunterst liegenden Schicht wirkt deutlich entfernt, wie durch einen milchig-nebligen Schleier entrückt. Die lumineszent-pulsierende, fast technoide Leuchtkraft des Colorits verblasst mit zunehmender Schichtung. Gesättigtes Chroma und Konturschärfe der oberen Lagen überstrahlen die unteren, matt aus der Tiefe hervorschimmernden Ebenen der Montage. Nicht allein die Hybridisierung der übereinander montierten, fragmentierten, grafischen Formen erhöht den Abstraktionsgrad, auch die Synthese der Tagesleuchtfarben in Cyan-Blau, Gelb und Grün führt zu erweiterten Farb-Raumdimensionen.

Die mitunter fast blattfüllenden, stets im Bildzentrum vor hellem Grund freistehenden Objekt-Organismen erwecken beim Betrachter den Anschein, als habe er/sie es mit einer wissenschaftlichen Dokumentation neu entdeckter Spezies zu tun. Es sind wiederkehrende vertraute Formen wie der Querschnitt eines ringsum bewimperten Ovals, das an ein Pantoffeltierchen denken lässt oder die extrem vergrößerten Facettenaugen eines Insekts, die ob ihres überdimensionierten Maßstabs wie ein eigenständiger Organismus erscheinen. Durch Fragmentierung und mehrschichtige Montage entziehen sich insbesondere vage schwammartige und fächerförmige Strukturen jeglicher Taxonomie. Gerade das Unbestimmte, die Uneindeutigkeit jener fiktionalen Hybride, die die Künstlerin als Chimären bezeichnet, macht deutlich, dass hier bewusst Grenzen dessen überschritten werden, was wir als Natur wahrnehmen oder was als “natürlich” zu gelten hat. Der weitgehende Verzicht auf Augenpaare und andere, eindeutig als funktionelle Gliedmaßen zu identifizierende Körperteile, verstärken zudem unseren Eindruck abstrakter und mitunter ornamentaler Lebensformen.

Gudrun Brückels Werkreihe der Chimären eröffnet eine reiche Filiation kunst- und kulturgeschichtlicher Assoziationen. In der griechischen Mythologie, erstmals erwähnt in Homers Ilias, tritt die Chimäre als ein Ungeheuer in Erscheinung, das vom griechischen Helden Bellerophon auf Pegasus reitend, einem weiteren hybriden Fabelwesen, getötet wird. Geschildert wird die Chimäre als Untier, das ursprünglich als lebende “Waffe” zur Verteidigung des Landes des Königs Amisodarus aufgezogen wurde.2 Im Gegensatz zu Satyrn, Centauren, Faunen und Sirenen geht die Gestalt der Chimäre auf drei verschiedene Wesen zurück. Die Art und Weise, wie sich ihre Bestandteile zu einem Körper fügen, ist jedoch anatomisch durchaus ungewöhnlich. Während andere antike Mischwesen wie Hydra und Cerberus gleichfalls mehrere Köpfe besitzen, die jedoch alle aus dem Hals emporwachsen, entwickelt die Chimäre einen vorderen Körperansatz aus Löwenkopf und Brust, wobei sich der Kopf einer Ziege aus ihrem Rücken und Attribute eines Drachens bzw. einer Schlange aus ihrem hinteren Körperabschnitt entwickeln.

Bereits Cicero sah es als erwiesen an, dass niemand an die Existenz einer solch widernatürlichen, bizarren Monstrosität wie die der Chimäre glauben könne. An der Gestalt der Chimäre zeigte sich bereits die Grenzüberschreitung dessen, was als Mischwesen goutiert wurde.5 Ihre Hybridität, sei sie antiken Mythen entsprungen oder eine Invention der Künstlerin Gudrun Brückel, eint der Verzicht auf jeglichen Realitätsanspruch und die Wahrnehmung als inhomogene Kreatur jenseits normierter Natürlichkeit. Die Differenzen ihrer einzelnen Komponenten, aus denen die Chimäre zusammengefügt wurde, lösen sich nicht vollständig auf und werden nicht zu einer dritten Identität.

In der Antike sollte mittels der Schaffung des Bildes der Chimäre das Fremde und Unglaubliche beherrschbar gemacht werden. Die Angst vor dem unberechenbaren, unzivilisierten Wirken der Naturgewalten schien in der Gestalt jener Mischwesen zumindest kategorisiert und auf diese Weise gebannt. Seit der Renaissance bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts werden Chimären beispielsweise in der ikonografischen Gattung der Groteske dazu eingesetzt, den Menschen parodieren, indem an ihm „tierische“ Eigenschaften akzentuiert werden.

In der Kunst der Moderne steht die Figur der Chimäre u.a. im Surrealismus für eine Auflösung der Gegensätze von Realität und Imagination, die sich in Urbildern des Unbewussten, aus Traum oder Wahn, manifestiert. Chimären aus Landschaft, Mensch und Tier in den Werken Salvador Dalís (1904–1989) und Max Ernsts (1891–1976) symbolisieren die Zerrissenheit des Subjekts, die Instabilität von Identität und objektivierter Natur.

Doch welche Intention begleitet Gudrun Brückels Reihe der Chimären? Über Fragmentierung und Vergrößerung ihrer Vorlagen arbeitet die Künstlerin mit einer bewusst dekonstruierten Körperlichkeit und einem gewissen Abstraktionsgrad. Gleichwohl lässt sie dem Betrachter die Option, die Montage der einzelnen, überwiegend zoomorphen Komponenten erneut aufzulösen, um die wissenschaftlichen Darstellungen der ursprünglichen, singulären Lebewesen abermals zu identifizieren. Auch wenn Gudrun Brückel nicht die gentechnischen Strategien der Zerlegung und Rekombination von Erbgut auf molekularer Ebene nachvollzieht, wie es von Künstler*innen der BioArt praktiziert wird, so überträgt sie gewissermaßen das gentechnische Verfahren auf die zweidimensionale Ebene. Brückel lässt bildnerische Visionen neu gestalteter phantastischer, hybrider Wesen entstehen, die mitunter weit über das Potential gegenwärtiger gentechnischer Manipulationsmöglichkeiten hinausgehen. In ihrer Werkreihe der Chimären geht sie damit implizit der Frage nach, wie sich die zunehmende Deutungs- und Zugriffsmacht der Biotechnologie auf das Leben aller natürlichen Organismen auswirkt.

Manipulationen und hybride Züchtungen von Lebewesen für wissenschaftliche Zwecke, zugunsten der Erforschung von humanen Krankheiten und den entsprechenden Methoden ihrer Heilung, lassen die Definition der Existenz jener Lebewesen vage erscheinen. Sie dienen als Rohstoff für die Forschung und nehmen so einen Wissen generierenden Status ein. Sie produzieren Organe und Hormone oder werden bewusst mit Krankheiten infiziert, um Medikamente für etwaige Rekonvaleszenz zu entwickeln. Und dennoch sind sie keine Objekte, sondern vielmehr Lebewesen mit natürlicher Daseinsberechtigung, denen jedoch aufgrund ihrer Rolle innerhalb der Forschungsprozesse eine Existenz im Grenzbereich des Möglichen zukommt. Auf diese Weise werden Gudrun Brückels Chimären zu Metaphern für unser eigenes fragmentiertes unabgeschlossenes Selbst, die unaufgelösten Konflikte und Grenzen zwischen Geschlechtern, Abstammungen oder Herkünften und unsere (Un-)Fähigkeit der Koexistenz mit dem jeweils Anderen, sei es Mensch, Tier oder Pflanze.

Bereits 2020 setzt sich die Künstlerin in ihrer Werkreihe Grotesken mit Kompositformen vegetabiler und zoomorpher Darstellungen auseinander. Hier, wie auch in früheren Werkfolgen zu Architektur und Landschaft, arbeitet sie im Medium der Collage und Montage. Seit Ende der 1990er-Jahre wird gefundenes Bildmaterial unterschiedlicher Quellen maßgeblicher Ausgangspunkt ihres Werkprozesses.

In den 1980er-Jahren, nach ihren Studien der Malerei und Kunstgeschichte in Stuttgart und Berlin, beeinflussen zunehmend Natur- und Biowissenschaften die kreativen Prozesse der Künstlerin, wobei ethische und ästhetische Kriterien ihren Werkansatz dominieren. Inspiriert durch Taxonomie, Sammlungs- und Archivierungsvorgänge, arbeitet Gudrun Brückel in den Medien Aquarell, Papierschnitt, Fotografie und Installation. Seit 1997 lebt und wirkt die Künstlerin in Dresden. Insbesondere wiederholte Studienaufenthalte in Island und der Bretagne führen zu intensiver künstlerischer Auseinandersetzung mit Algen, jener biologisch nicht streng festgelegten Gruppe pflanzenartiger Lebewesen.