3. April bis 30. Juni 2023

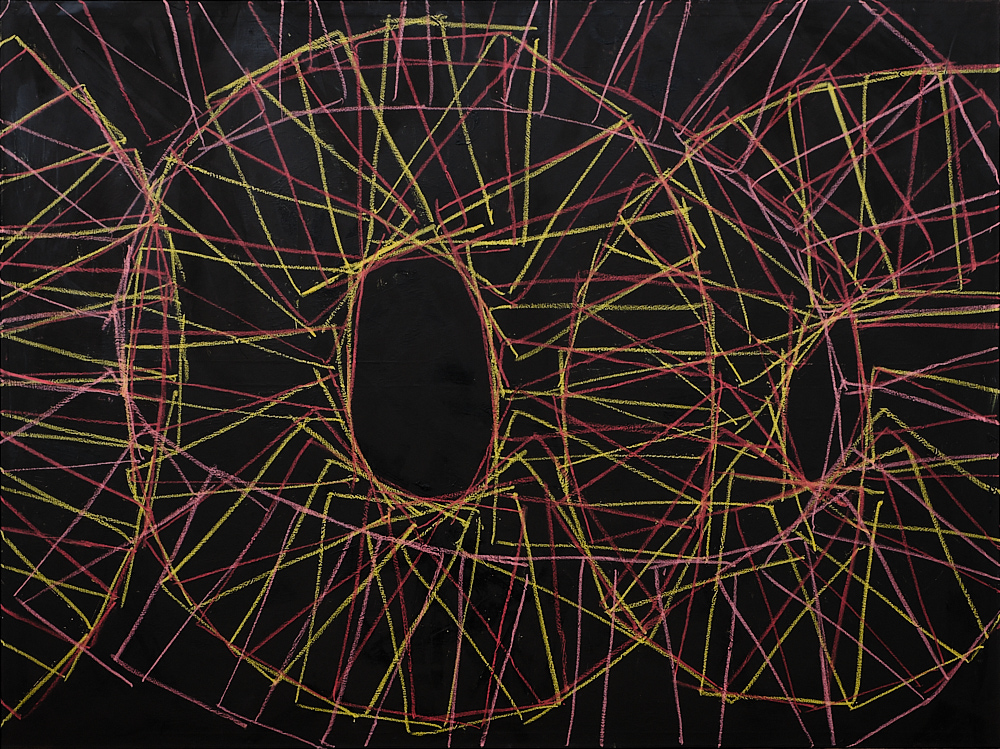

Gewundene Farbschlieren, Lichtspuren, Unschärfe und Betonung bestimmter Bildbereiche resultieren aus absichtsvollen Kamerabewegungen bei geöffnetem Verschluss.

Martin Mulik schwenkt seine Kamera im Verlauf der Aufnahme in vertikaler oder horizontaler Achse. Hierbei wählt er meist unscheinbare Momente im Alltag, wie den Lichtwechsel von Tag zu Abend oder minimale Veränderungen innerhalb einer Landschaft, die er während der Langzeitbelichtung mit seiner Zenza Bronica, einer analogen Mittelformatkamera, als bewusstes zeitliches Erleben exponiert.

Vernissage: 15. April 2023, 14:00 bis 18:00 Uhr

Weiterführende Links:

www.martinmulik.com

www.instagram.com/martin_mulik

Experiencing Time

Essay von Katharina Arlt

Galten in den Anfangsjahrzehnten der Entwicklung des Mediums Fotografie (1840 – 1860) alle Bemühungen einer Technik, die eine möglichst scharfe, originalgetreue Wiedergabe der zu reproduzierenden Szenerie erzeugen konnte, wurde man sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts um so stärker des defizitären menschlichen Sehens gegenüber der Kamerasicht bewusst. 1889 plädiert der britische Fotograf Peter Henry Emerson (1856 – 1936) für eine Fotografie des natürlichen Sehens: “…A picture should not be quite sharply focussed in any part, for then it becomes false; it should be made just as sharp as the eye sees it and no sharper, for it must be remembered the eye does not see things as sharply as the photographic lens, for the eye has the faults due to dispersion, spherical aberration, astigmatism, aërial turbidity, blind spot, and beyond twenty feet it does not adjust perfectly for the different planes. All these slight imperfections make the eye’s visions more imperfect than that of the optician’s lens, even when objects in one plane only are sharply focussed, therefore (…) the chief point of interest should be slightly – very slightly – out of focus, while all things, out of the plane of the principal object (…) should also be slightly out of focus, (…) sufficiently to keep them back and in place.”

Während die Unschärfe einer naturalistischen Aufnahme lediglich Ausdruck der registrierenden Funktion der Fotografie sein durfte, und das fotografische Bild allein auf die faktische Existenz der Objekte verweisen sollte, änderte sich dies im Wettstreit der Fotografie mit der Malerei und ihrem Anspruch auf den Rang einer Kunstgattung.2 Im Piktorialismus, einer Richtung der Kunstfotografie um 1900, wird die Unschärfe der Aufnahme zum Stilmittel erhoben. Die Überarbeitung der Negative, spezielle Filter und der Einsatz simpler fotografischer Optiken und Apparate, wie der Lochkamera, sorgten für Weichzeichnung und schemenhafte, ja impressionistisch anmutende Bildeindrücke.

Eine weitere Facette fotografischer Unschärfe entwickelte die avantgardistische Kunstströmung des Futurismus (1909 – 1916). Angeregt durch Geschwindigkeit und Urbanität der beginnenden Moderne rebellierten italienische Schriftsteller und bildende Künstler gegen tradierte akademische Vorstellungen und suchten eine Erneuerung der Kunst im universellen Dynamismus der Wirklichkeit. Anstelle von ausbalancierten und statischen Kompositionen trat nun das Prinzip der Simultaneität. Dargestellt werden v. a. Ausschnitte und Abfolgen rasanter

Bewegungen aus größeren zeitlichen Zusammenhängen. Im Bereich der Fotografie ist es der Fotodynamismus, begründet durch die Brüder Anton Giulio (1890 – 1960) und Arturo Bragaglia (1893 – 1962), der die Bewegungsunschärfe in der Fotografie nicht analysierend einsetzt, sondern als optisch synthetisierende Impression einfing. Die Langzeitaufnahmen der Brüder Bragaglia von Menschen in Bewegung erzeugten flüchtige, geisterhafte Körper und Lichtspuren. Jedoch war allein das Objekt der Aufnahme in Bewegung, die Kamera hingegen blieb statisch. Erste Experimente mit bewusst bewegter Kamera vor weitestgehend statischem Objekt unternahm der Futurist Filippo Masoero (1894 – 1969). Seine Aufnahmen aerodynamischer Stadtveduten entstanden aus Flugzeugen heraus, die sich im Sinkflug befanden und riefen somit einen Zoomeffekt hervor. Auf diese Weise wurde das Prinzip des Intentional Camera Movement (im Folgenden ICM) geboren. Die vom Fotografen/der Fotografin beabsichtigte Kamerabewegung ist eine fotografische Technik, bei der die Kamera während der Langzeitbelichtung bewusst aktiv bewegt wird. Im Verlauf der Aufnahme kann der Fotograf/die Fotografin die mit dem Objektiv auf das Objekt gerichtete Kamera in alle Richtungen schwenken, rotieren oder zoomen. Sobald sich der Verschluss öffnet, verschiebt sich die Kameraperspektive. Der aus dieser Praxis resultierende ästhetische Effekt besteht in einer kontinuierlichen Überlagerung einzelner Aufnahmen auf derselben Bildebene. In der finalen Aufnahme sind Streifen der Ausdehnung, Lichtspuren und palimpsestartige Bildschichten die Auswirkungen einer solchen Kamerabewegung.

Populär wurde ICM in den 1950er Jahren durch den Magnumfotografen Ernst Haas (1921 – 1986), der die Technik in seinen farbfotografischen Serien für das Life Magazine einsetzte, wobei er die Ästhetik der Unschärfe und Dynamik zusätzlich steigerte, indem er vor allem bewegte Objekte fotografierte, so z.B. in seiner Serie einer kalifornischen Segelregatta 1956 oder 1957 während des berühmten Autorennens Indianapolis 500 im Bundesstaat Indiana.

In den Nachkriegsjahren schuf der japanische Fotograf Shōmei Tōmatsu (1930 – 2012) mithilfe von ICM eine Reihe von Aufnahmen, die die Zerstörungen und Auswirkungen der Atombombenexplosionen in Hiroshima und Nagasaki dokumentieren. Die bewusst eingesetzte Unschärfe und Körnigkeit seiner Fotografie zeugen von einem äußerst subjektiven Blickwinkel und werden so zu tragisch-schockierenden Momentaufnahmen der emotional gebrochenen und verunsicherten japanischen Bevölkerung nach 1945.

Auch Martin Mulik beruft sich in seiner fotografischen Serie Experiencing Time auf die Technik der bewusst bewegten Kameraführung (ICM). Fragmentarische Ausschnitte mitunter kaum identifizierbarer, nahezu abstrahierter Sujets dominieren seine chromatisch intensiven Aufnahmen auf Diapositivfilm. Ausgangspunkt sind Landschaften im urbanen Raum: Details organischer Strukturen wie die Rinde eines Baumes, das Blattwerk einer Baumkrone oder der Uferabschnitt eines Flusses.

Zudem wählt Mulik extreme Perspektiven, schwenkt die Kamera im 90 Grad Winkel in vertikaler Achse gen Himmel, lässt sie um die eigene Mittelachse rotieren, während er dem Objektiv bisweilen Farbfilter vorschaltet. Auf diese Weise schwinden die Konturen seiner ursprünglichen Sujets und mutieren zu weichen Schemen, in denen allein die Lokalfarbigkeit über das Ausgangsobjekt orientiert. Während der Langzeitbelichtung bei gleichzeitiger Bewegung der Kamera verflüchtigen sich Landschaften, Wolken und Licht, werden mitunter fast durchsichtig, verlieren ihre Konsistenz oder verschmelzen zu fließenden Farbstreifen. Wie der Grad der Schärfe einer statischen Aufnahme einen Moment einfriert, wird nun auch die Bewegung des Fotografen auf seiner Aufnahme in einem Kontinuum von fast unzähligen Punkten aufgezeichnet. Im Falle der Kamerabewegung bei geöffneter Blende überlagern sich die einzelnen Aufnahmen auf einer Bildebene und werden so zum visuellen Dokument, ja einem Palimpsest der vergangenen Zeitabschnitte. Es sind oftmals nur Bruchteile von Sekunden, die sich unserer Wahrnehmung und unserem bewussten Erleben entziehen.

Mitunter steigert Martin Mulik diese visuelle Dehnung der Zeit fast ins Surreale. Wenn er das warme Strahlen der untergehenden Abendsonne mittels vertikaler Kamerabewegung zur neongleichen Leuchtspur im roten Farbfeld stilisiert [Abb. 138-3]. Auch die übrige Szenerie ist nicht ohne weiteres als Abendstimmung am Hafen im Dresdner Stadtteil Pieschen lesbar. Zunächst mutet die Komposition wie eine fast homogene, rot glühende Ebene an, deren Bildzentrum von einer markanten Lichtspur durchzogen wird. Folgen wir der Linie der Lichtsäule, werden die Bewegungsrichtung der Kamera und der Zeitraum, innerhalb der sich die Bewegung vollzog, evident. Ausgangspunkt der vertikalen Kamerabewegung ist die hellste punktuelle Lichtquelle, die wir als Abendsonne bereits unmittelbar über dem Horizont identifizieren. Die von ihr ausgehende vertikale gen Himmel gerichtete Lichtspur entspricht einer durch die Bewegung der Kamera induzierten Verlängerung. Bei genauer Inaugenscheinnahme differenzieren wir in der anfangs homogenen, roten Farbfläche weitere Farbabstufungen. Vor allem im unteren Bildgeviert der Komposition, in waagerechter Ebene wird sie durch einen niedrigen Horizont, in dunklerer Tonalität durchbrochen. Sämtliche Randbereiche sind in ein Karmesinrot mit höherem Schwarzanteil getaucht, das sich vom Farbverlauf des heller leuchtenden Bildzentrums abhebt.

Martin Muliks Arbeiten der Serie Experiencing Time sind zwei unterschiedliche Zeitbegriffe eingeschrieben. Zum einen die objektiv messbare physikalische Zeit, die verging, als er seine Langzeitbelichtungen mit bewegter Kamera vollzog. Und zum anderen die psychische Zeit, die sein und unser individuelles Zeitempfinden bildet. Letztere erleben wir als eine Zeit der Introspektion, mitunter fast losgelöst von allen Elementen des Außenweltbezugs und gewissermaßen allein auf unserer Erfahrung der Bewegung fußend. In Muliks Aufnahmen können wir sie als visuelle Durchdringung und Überlagerung der Ebenen wahrnehmen. Eine Zeit, die sich nicht in Abschnitte teilen lässt, nicht durch Analyse sezierbar ist, sondern als entgrenzte Form in die Abstraktion diffundiert.